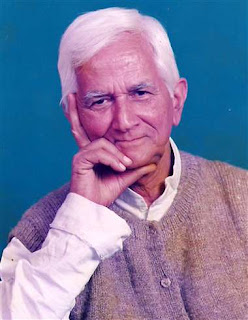

तेजेंदर लूथरा

इकहरापन

यहाँ से आगे नहीं जा पाऊँगा मैं,

यहाँ सोच भी कुंद है,

और मान्यताओं की गुफा भी बंद.

यहाँ से आगे मुझे रोशनी भी नज़र नहीं आती,

और यहाँ से आगे जाना,

व्यवहारिक भी नहीं होगा.

मुझ मे ताकत ही नहीं बची है,

या मुझे बचपन से ही,

ठीक से चलना नहीं सिखाया गया है,

कसूर किसका है,

बहस बेकार है.

अब दो ही विकल्प बचे हैं मेरे पास,

या तो यही खड़ा रहू अड़कर,

जो भी हूँ जैसा भी बनकर

और या झुक कर

लेकर चोर दरवाज़ा

पहुँच जाऊँ सबसे आगे.

एक कम महत्व वाला आदमी

हर घर, हर जगह,

होता है एक काम महत्व वाला आदमी,

वो बोलता नहीं,

सिर्फ सुनता है,

सिर्फ पूछने पर देता है जवाब,

झिझक शंका रोज़ पूछती है उससे,

तुम कहाँ बैठोगे?

तुम्हारा कमरा आज क्या होगा?

तुम्हारी चादर, तुम्हारा बिस्तर कब बदला जायेगा?

आज तुम्हारा खाने-सोने का समय कितना खिसकेगा?

इस बार तुमारी छुट्टी किसकी छुट्टी से कटेगी?

अपने सारे सवालों के जवाबों में,

वो एक कबाड़ी की तरह,

कचरे में हाथ डाल-डाल कर,

बाकी सबके बचे-छोड़े,

कम महत्व के टुकड़ों को,

अनचाहे मन से थोडे कम से,

बोरी में भर लेता है

आधी दिहाड़ी के लिए.

और एक दिन जब नहीं रहता,

ये कम महत्व वाला आदमी,

तो उसके तमाम सवाल,

उसकी झिझक उसकी शंका,

उसकी पिछली पंक्ति, उसका कोना,

उसकी औडन, उतरन, बिछावन

उसकी पौनी करवट,

उसकी कटी छुट्टी,

उसका टूटा, खिसका समय,

उससे भी कम महत्व वाले आदमी को

बडे परोपकारी भाव से

थमा दिया जाता है.

मैं आभारी हूँ आपका

मैं आभारी हूँ आपका,

कि आपने मुझे शहीद मानकर,

एक सुंदर पत्थर पर,

मेरा बारीक़ नाम लिखवा दिया है

पर मुझे सैल्युट कर,

नम आंखों से मेरा बारीक़ धुँधला नाम पढ़कर,

मुझे शर्मिंदा ना करे,

उसे साफ पढ़ने की कोशिश,

आपकी आंखों में कई परेशान सवाल खड़े कर देगी,

और उनके जवाबों में,

पसीना, अचकचाहट, लरज़ती ज़ुबान,

और झाँकती बगलो के सिवा कुछ नहीं मिलेगा,

आप नाहक परेशान ना हों

मेरे सवाल,

मेरा मकान, मेरी पेंशन,

और मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं है,

मैं इनके जवाब तो वैसे भी उम्र भर नहीं ढूंढ पाया था,

पर इनसे बेखौफ आंखे मिलकर,

मैंने जी हल्का कर लिया था,

मेरे पास कुछ और सवाल हैं,

जो मेरे सहमे हुए बच्चे से भी,

ज्यादा मासूम हैं,

कि जैसे कौन तय करता है कि मरेगा कौन,

और किस कीमत पर,

कौन तय करता है कि बचेगा कौन,

और उसकी बोली कैसे लगती है,

किसके हाथ में है कि बचे हुए को,

रोज तिल-तिल मारा जाये,

कौन है जो किसी का मरना और किसी का मारना,

तमाशबीन बनकर देखता रहता है,

किसने दिया उसे ये किरदार,

और देकर चुप क्यूँ हैं ,

ये तमाशाई बदलते क्यूँ नहीं,

जीते जी मैं इनको भाता क्यूँ नहीं,

मैं सचमुच अपना भाग्य विधाता क्यूँ नहीं

आपकी मोमबत्ती, आपका सलाम

और सुंदर पत्थर पर लिख्वाया मेरा बारीक़ नाम,

मैं शत- शत आभारी हूँ आपका,

पर मुझे चाहिए मेरे सवालों के जवाब,

और भी है लेकिन,

मैं ज्यादा सवाल पूछ कर,

आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता

छोटे शहरों की लड़कियां

अभी भी वही,

डबखडाबा रंग,

ना सर्दी का,

ना गर्मी का,

सूती कमीज़,

चूड़ीदार पजामा,

तीन पलेटो वाली,

मोटी चोटी,

सामने टाँगे,

बिन बाल काटे,

मंदिर की सीडियां

उतरते नंगे पांव,

कभी नज़रे झुकाते,

दायें बाएं,

कनखियों से देखती,

कौन सा लड़का घूरे है,

छोटे शहरों की लड़कियां,

अभी भी वैसी ही हैं.

अकेला हो जाऊँ

चाहता हूँ,

अकेला हो जाऊँ,

कोई आस-पास ना रहे,

ज़्यादा देर तक,

आये और चला जाये,

अपने आप

फिर कभी मिल जाये,

अनचाहे

रहे थोड़ी देर साथ,

पता ना चले,

और चला जाये,

आपने आप,

थोड़ा खलल,

कान उमेठ जाये,

मेरी आज़ादी का,

फिर शान्त हो जाये,

आपने आप

फिर मिल जाये कभी,

अनसोची ढलान की तरह,

पुलके कूदे थोड़ी देर मेरे साथ,

पता ना चले,

फिर सपाट,

आपने आप

कोई हाँफती सी चढ़ान,

कभी जबरदस्ती हाथ पकड़ कर,

\आपने ऊपर चढ़ा ले,

फिर धीरे-धीरे उतार डाले,

आपने आप,

छोड़ दे मुझे गीले ताट पे,

मुंह के बल अधलेटा,

और कड़कता सूरज,

जगा जाये,

आपने आप,

बस चाहता हूँ,

अकेला हो जाऊँ

-- बक्शीश में बनता क्या है?

मैंने सिर्फ पूछा - खाली हो?,

और उसकी आखोँ में चमक देखते ही,

अधिकार से चढ़ते हुए कहा,

सैक्टर 45 में ले लो,

उसे मुझ पर या खुद पर,

विश्वास था,

या बोहनी करनी थी,

या सोच रहा होगा,

कही साहब झगड़ा ना कर ले,

या मेरे अच्छे कपड़ों से,

उम्मीद लगाये बैठा होगा,

या हार माना बैठा होगा,

कि कभी-कभी मेरे जैसे,

बगलोल टकर ही जाते है,

और वो जोश से रिक्शा चलाने लगा,

मैं सोच रहा था,

इसकी उम्मीद से ज्यादा दूंगा,

आखिर बनता ही क्या है इतने में,

सोचते सोचते सेक्टर ४५ आ गया,

मुझे लगा कि दस बनते हैं,

मैने बीस दिये,

आखिर इतने में बनता ही क्या है?

आँखों में चमक पढ़ने की कोशिश की,

कुछ चमका,

और मैं फूल के कुप्पा हो गया

आखिर इतने में बनता ही क्या है?

आज फिर कुछ दिनों बाद

एक और रिक्शा नज़र आया,

मैंने हाथ दिया,

वो धीरे-धीरे रुकता रुकता रुका,

मैं अधिकार से चढ़ते-चढ़ते बोला,

सैक्टर 45 में ले लो,

पर इस बार वो बोला पड़ा,

साहब बीस रुपये लगेंगे,

अरे ! ये तो खुद ही मांगता है?

और बीस थोड़े बनते हैं,

उसमे तो बक्शीश भी थी,

मैं बैठ चुका था,

और वो चल,

वो बता चुका था,

और मैं सुन,

हक बोलती ज़ुबान,

अधिकार मांगती आंखे,

खड़े-खड़े पैरों के जोश,

से ठिलता रिक्शा,

मैं बक्शीश के दस रुपयों में दबता,

भीगी बिल्ली सा खिसियाता,

मनो-मन झेंपता,

सैक्टर

45 के आने का इंतज़ार कर रहा था.

लेकिन

ज़िन्दगी इंतज़ार से लम्बी,

और कंधे सलीब से मज़बूत,

उम्मीद बेरुखी से बढकर,

किस्मत अपनी चाहे ना लिख पाऊं,

जीत भले ना पाऊं,

पर चलूँगा लेकिन,

कोशिश करूंगा लेकिन.

अस्सी घाट का बाँसुरी वाला

इसे कहीं से भी शुरू किया जा सकता है,

बनारस के अस्सी घाट की पार्किंग से लेकर,

साइबेरिया से आये पक्षियों, अलमस्त फिरंगियों,

टूटी सड़कों, बेजान रिक्शो, छोटी बड़ी नावों,

कार का शीशा, ठकठकते नंग-धड़ंग बच्चों,

कहीं से शुरू, कहीं बीच मंझधार ले जाया जा सकता है.

तभी बीच कोई बाँसुरी बजता है,

छोटी सी सुरीली तान,

बजता, फिर रुक जाता,

अपने मोटे बाँस पर टंगी,

बाँसुरियो को ठीक करने लगता,

कद मद्धम, उम्र अधेड़,

लाल टीका, सादे कपड़े,

पर आंखों में जगती-बुझती चमक,

आंखे बंद कर तान लगता,

फिर आते जातो को,

उम्मीद से तकने लगता.

बाज़ार, रास्ते, रिक्शे,

साईकल, दुकानें,

सब अपने में मगन

बेसुरे मंत्र, तीखे हॉर्न,

कर देते हर तान बेतान.

फिर शायद उसे लगा कोई नहीं सुनेगा,

वो सारी हिम्मत इकट्ठी कर,

चोराहे पर आ गया,

और बेधड़क कुछ बजाने लगा,

आंखे बंद कर ध्यान धरे था,

अरे ! ये तो आरती थी,

"मात-पिता तुम मेरे शरण पडू मैं किसकी?,

स्वामी शरण पडू मैं किसकी?,

यकायक उसने अपनी सारी ताकत झोंक दी,

तान ऊंची कर दी,

भाव लरजने लगे,

फूँक दिल से निकली,

बाँसुरी बजने नहीं,

बोलने गाने लगी,

अब ये साधारण आरती नहीं थी,

मजबूरी और शिकायत से उसने फिर गाया,

" शरण पडू मैं किसकी?,

स्वामी शरण पडू मैं किसकी?

वो बाँसुरी बजाते-बजाते,

झूमने और गोल-गोल घूमने लगा,

जैसे उसने सर पे कोई पर्वत उठा लिया,

और घूमने झूमने लगा,

मरती गंगा, बेसुरे मंत्र ,

अलमस्त फिरंगी, नंग धड़ंग बच्चे,

सब उसके साथ-साथ,

झूमने और घूमने लगे,

आरती क्रांति-गीत में बदल गयी,

तो ईश्वर से आंखे मिलाने लगा,

सीधे-सीधे टेढ़े सवाल पूछने लगा,

बिजली कड़की,

गंगा उजियारी हो गयी,

बादल गड़गड़ाये,

मंत्र सुरीले हो गये,

पानी बरसा,

नंग धडंग बच्चे गोरे चिट्टे हो गये,

अलमस्त फिरंगी निर्वाण पा गये,

बेजान रास्ते, पान के खोखे सज संवर गये,

तभी क्रांति गीत खत्म हो गया,

कहीं कुछ ना बदला,

सब वैसा ही था,

उसने चुपचाप बाँसुरी मोटे बांस में खोंसी ,

और कंधे पर सलीब लादे घर वापस चल पड़ा.

आज भी दो चार बाँसुरियाँ ही बिकी थी,

वो आज भी आधा खुश ,

आधा उदास था,

उसे किसी इंकलाब की खबर ना थी,

बस मैं मन मसोसे चुपचाप खड़ा था,

कि आज फिर क्रांति हो नहीं पायी.

लुहार का डर

इस तलवार में,

ना तेज़ धार है ना चमक,

लोथड़ा सा ही है लोहे का,

मैंने कभी बनाई ही नहीं थी तलवार,

मेरी तो सारी उम्र बीत गयी,

हल और कुदाल बनाने में.

तलवारें अब तक,

सोने की ही बनती रही,

और उन्हें बनाने की इजाज़त भी,

केवल सवर्णकरो को ही थी,

तेज़ चमके तेज़ चले,

गरीब का गला भी काटे,

और सबूत भी ना छोड़े,

हाँ तलवारे देखी तो मैंने बहुत थी,

पर मुझे मालूम ना था,

कि मेरी बट्ठी का कोयला भी,

अवैध ही सही,

लेकिन कुंती-पुत्र जन सकता है.

लोहे के इस लोथड़े में,

खुद ही,

एकलव्य जैसी तड़प थी,

और मुझे,

द्रोणचार्य बनना मंजूर ना था.

बड़ी मेहनत से बनायीं,

एक काली, बेशक्ल और कुंद चीज़,

जिसे मैंने एक म्यान में डाल दिया,

और बड़े-बड़े योद्धाओ के,

कमर बंद ढीले हो गए.

मैं निकला हूँ इस से,

पराजय का गला काटने,

पर डरता हूँ,

कहीं ये भी,

गरीब का ही गला ना काटे,

और सबूत भी ना छोड़े.

धीरे-धीरे

शब्द पकड़ा,

अर्थ बीत गया,

अर्थ जागा तो,

शिल्प रीत गया,

शिल्प समझा,

तो बिंब सूना,

बिंब उतरा,

तो रस जूठा,

रस आने लगा,

तो जीवन बीत गया.

अनिश्चित

मेरी मिटटी,

मेरी ज़बान,

मेरे बच्चे,

मेरा घर, मेरा मकान,

ये वीज़ा तय करेगा?

मैं हूँ

मैं हूँ,

और मेरे होने का,

कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है,

इस घटनाक्रम पर.

मैं जो ना होता,

तो भी,

सब चलता रहता यूँ ही,

और अब जो मैं होकर,

गुज़र जाऊंगा,

यूँ ही,

चलता रहेगा सब कुछ,

यूं ही?

चोरी-चोरी

ढूंढोगे तो सन्दर्भ भी मिल जायेंगे,

मेरी कविताओं के,

निकालोगे अगर अर्थ,

तो निकल आयेंगे, मेरे प्रतीकों के,

कोशिश करो तो पहचान ही लोगे,

मेरे बिम्बों को,

पर क्या फायदा,

मुझे कहने दो ये सब बातें,

लुके छुपे ढंग से.

एक साधारण शव यात्रा

ना हाहाकार मचाते तेज़ रोते स्वर,

ना वाहन ना बड़ी अगुवाई,

पिता-माता साधारण,

पैदल चल रही यह एक साधारण शव यात्रा थी,

किसी वाहन पर लेटा शव खुद को शव ही समझता,

पर तेजी से बदलते अनगिनत कंधो की बीच हिचकोले खाते,

शव को अपना बचपन याद आ रहा था,

ये शव कुछ बरस पहले बचपन लांघी,

लाडली का था

माँ फफक कर रोती थी,

बार-बार पूछती थी,

ये कैसे हो सकता है,

ये मुझे छोड़ कर कैसे जा सकती है?

अभी सुबह तो बोली थी,

शाम को बाज़ार चलेंगे

पिता के आँसू अब तक पथरा चुके थे,

वो जीवन से हारे कदमों से,

बार-बार मरते हृदय से,

रोम-रोम से रोता,

एक हाथ से घड़ा काँधे पर संभाले,

घड़े में उसे मालूम नहीं था कौन पाप थे,

जिनका प्रायश्चित भरा था

सफ़ेद धोती, बनियान पहने,

जीने की इच्छा में मीलो पीछे,

विडम्बित अगुवाई करता,

शवयात्रा के आगे निढ़ाल चल रहा था,

वो इतना अकेला था,

उसे लगता था की पीछे सब छोड़ गये हैं उसे,

दिल को ढांढस देता,

जब पीछे मद्धम आवाज़ में,

शामिल होते स्वर राम नाम सत्य के,

अकाल मृत्यु से बेटी हारने के बाद,

उसे दुनिया का हर हारा हुआ आदमी,

अपने से बेहतर नजर आता था

छोटे रास्तों गलियों से,

जैसे-जैसे निकलती रही ये शवयात्रा,

एक छोटी नुक्कड़ पे खड़े कुछ,

टैक्सी ड्राइवर उच्चा-उच्चा बोलते ठिठक गये,

सभी के उचे हाथ नीचे ढल गये,

दो ने बीडी बुझा दी,

कुछ ने जेबो से हाथ निकाल लिये,

एक ने मफलर ठीक किया,

फिर वो सब एक कदम पीछे यू हटे,

जैसे शवयात्रा को सम्मान से रास्ता दे रहे हो

कुछ आगे एक अंधे मोड से,

एक दैत्याकार ट्रक अचानक निकल कर,

शवयात्रा के सामने आया,

तो लगा रुकेगा ही नहीं,

पर जैसे ही ड्राइवर को सुध आयी,

उसने भरसक जतन से उसे किनारे कर,

गर्म इंजन की सांसे ख़तम कर दी,

फिर शवयात्रा की और देखते,

कानों को हाथ लगाने लगा जैसे किसी भूल का,

पश्चाताप कर रहा हो

थोड़ी देर बाद एक कसाई जो अपनी झटका दुकान में ,

शवयात्रा की और पीठ फेरे लगे मन से अखबार पढ़ रहा था,

मुझे उम्मीद नहीं थी क्यो कि उसके,

और शवयात्रा के राम नाम स्वरों के बीच,

दुकान का शीशा था,

जिसपर शुद्ध झटका मीट लिखा था,

पर जाने कैसे राम नाम सत्य स्वरों ने उसे पकड़ लिया,

और वो अखबार छोड़ ठिठका

फिर घूम कर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया

कुछ देर बाद दो निम्न मध्य वर्गीय महिलाये,

जो शवयात्रा की दिशा में ही कुछ आगे जा रही थी,

कनखियों से शवयात्रा जाते देख ठहर गयी,

सहसा अपने सिर को शाल से ढापने लगी,

थोड़ा और आगे झोपड़ पट्टी के गंदे बच्चे,

खेलते खेलते सहम गये,

और गली के एक किनारे जमा हो,

शवयात्रा को टकटकी लगाये देखने लगे,

एक दो ने चुपचाप अपने एक-एक हाथ से सिरों को ढक लिया,

रोती माँ को बीच रास्ते से ही वापस कर दिया,

औरते शमशान नहीं जाती,

बीच रास्ते ही माँ को बेटी की अर्थी विदा करनी पड़ी

शवयात्रा के अंतिम पड़ाव से थोड़ा पहले,

एक दिहाड़ी मज़दूर जैसा आदमी,

जो शवयात्रा की और आती चढ़ाई पर,

साइकिल चढ़ाने की कोशिश कर रहा था,

अचानक नज़र पड़ते ही,

ब्रेक लगाने के प्रयास में,

हकबका कर साइकिल से लगभग गिर पड़ा,

फिर एक पाव से सड़क छूकर, थोड़ा संभल कर,

साइकिल को अपने बदन से भींचा,

सड़क के किनारे नाली से पूरा सट गया,

एक हाथ बचा कर उसे बार बार माथे,

फिर छाती से लगाकर एक शटल सी चलने लगा

इन सब हैरानियों के बीच,

शवयात्रा शमशान तक पहुँच गई,

लोग अपने आप लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठे उठाकर,

चिता सजाने लगे,

किसी को दोबारा गट्ठे उठाने का मौका ना मिला,

बेसुध पिता को जाने किस ने हाथ पकड़ कर शव की परिक्रमा करवाई,

और सहारा देकर घड़ा फुटवा दिया,

किसी ने एक जलती लकड़ी दी पिता के हाथ में,

और चिता को अग्नि दिलवायी

फिर धीरे-धीरे लोग पैरों के बल ज़मीन पर बैठ गये,

और कुछ चिता के आस पास बनी छोटी छोटी दीवारों पर,

धीरे-धीरे चिता भी मर गयी,

और सब पिता को हाथ जोड़ अफ़सोस करते विदा हो गये,

और पिता कुछ संबंधियों के साथ बोझिल कदमों से,

घर वापिस जाने लगा

में हैरान था ये सब देखकर,

ना कोई हॉर्न बजा बैचेनी से,

ना कोई वाहन गुजरा फ़र्राटे भरे तनाव से,

ना किसी ने कार के शीशे चढ़ाये वितृष्णा से,

ना किसी ने अपने बच्चे की आंखे बंद की किसी आशंका से,

ना किसी को रास्ता देने शवयात्रा को सिकुड़ना पड़ा,

कि सहसा मुझ महानगरवासी को,

ध्यान आया में एक कस्बे से बस थोड़े बड़े शहर में हूँ

जैसे माँ ठगी गयी थी

मैं सिर्फ पर तोल रहा था,

और आकाश को आंखे भर देख रहा था,

मेरी अंगड़ाई के सामने छत छोटी पड़ने लगी थी,

मेरा साहस दो चार कदम पल्लू छोड़ रहा था,

सभी करते हैं कोशिश,

कुछ सोच समझकर,

कुछ बाल हठ में,

कुछ अधिकार से,

कुछ फर्ज़ में,

मेरी कोशिशें साधारण थी,

पर माँ के लिए नहीं,

अपनी उंगली छूटने की सोच भर से,

वो इतनी कमजोर पड़ गई थी,

की रोने लगी थी,

माँ सोचती थी मैं छोड़ जाऊँगा उसे,

लगभग सदा के लिए,

माँ शायद ठीक थी,

दूरियाँ रिश्ते तो नहीं,

पर उनके अनुभव ज़रूर बदल देती है

आज तुम दौड़ने को ललक रहे हो,

तुम्हारी अभिव्यक्ति नये पड़ाव ढूंढ रही है,

तुम्हारी कोशिशें सामान्य हैं,

पर मैं असहज,

माँ जैसा बेचैन और धृतराष्ट्र जैसा कमज़ोर,

मैंने जितना छोड़ा था माँ को,

उतना आज तुम मुझे,

जितना माँ नहीं समझ पायी थी मुझे,

कुछ उतना आज मैं तुम्हें,

जैसे माँ ठीक थी,

वैसे आज मैं ठीक ( ना समझ) हूँ,

तुम पर मेरे अभिमान के आसमान,

वैसे ही छोटे पड़ गए हैं,

जैसे माँ की पीड़ा के ब्रह्मांड के आगे,

माँ के गर्व मुझ पर,

मेरे बौने स्वार्थ ने,

तुम्हें क्यूँ नहीं बनाये रखा बौना,

ये मुझसे भी जुड़े थे,

जिनके उत्तर तुमने खुद हल कर डाले,

काश तुम गिर पड़ो अभी,

और मैं लपक लूँ झट से,

लगूं दुलारने,

फिर से सिखाने लगूं चलना,

उंगली पकड़ के,

ये बस बात की बात,

कि थोड़ा ठहर जाते,

तुम कभी भी जाते,

तुम्हारे बड़े होने का अहसास,

जी छोटा कर जाता,

प्यास इतनी ही बुझता,

जैसे मैं नहीं भूल पाया माँ को,

तुम भी मेरे साथ रहोगे,

जैसे माँ ने छुटी उंगली से चलना सीख लिया आखिर,

मैं भी वक़्त की कोई खाली उंगली पकड़ लूँगा,

पीड़ा मर जायेगी कभी तो,

बन जायेंगे कुछ पुल नये,

पर अभी तो यूं लगता है,

मैं वैसे ही ठगा गया हूँ ,

जैसे माँ ठगी गयी थी,

कई बरस पहले

तेजेंदर लूथरा की कविताओं पर समीक्षा

सुधा उपाध्याय

सच्चे अनुभवों की सच्ची अनुभूति ही कविता है। हर सच्ची कविता अपने समय और समाज में पसरी असमानता और शोषण का विरोध करती है। हम जिस बिडंवनाग्रस्त समाज में सांस ले रहे हैं उसमें अंतर्विरोध और विकृतियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सह्दय समाज की प्रतिबद्धता और बढञ जाती है। तेजेंदर लूथरा की कुछेक कविताएं पढ़ने का अवसर मुझे भी मिला। मैं समझती हूं इनकी कविताएं भीतर और बाहर लगातार जूझ रही हैं और संघर्ष की एक नई ज़मीन तैयार करती हैं। फिर उसे यूं ही नहीं छोड़तीं बल्कि प्रतिरोध का बीज भी बो कर आती हैं। यही इन कविताओं की सच्चाई भी है। सत्ता और तंत्र के तिलिस्म को तोड़ने के लिए इनका सृजन समय और समाज में दबे छिपे चुप पड़े आत्महनन पर उतारु मध्यमवर्गीय समाज का सारा सच उगल देती हैं। प्रशासन का एक अभिन्न बल्कि कहूंगी आवश्यक हिस्सा जब संवेदनशीलता को ज़िंदा रखता है, अच्छे और बुरे का हिसाब किताब पूरी निष्ठा और न्याय से करता है तो उसका सृजन मन को छू जाए स्वाभाविक ही है।

तेजेंदर जी हर निहत्थे निपट अकेले बल्कि कहूंगी सत्ता और व्यवस्था से जूझते व्यक्ति को अपना कंधा देते चलते हैं। इन कविताओं से गुजरते हुए मुझे यह भी पता चला कि तेजेंदर की कविताएं केवल उन्हीं का साथ देती हैं जो कहने का जोखिम उठाते हैं और अपने मोर्चे की लड़ाई खुद लड़ते हैं। जो कर्तव्यों का ही नहीं अधिकारों के प्रति भी सचेत हैं। लगातार लिखने पढ़ने की प्रक्रिया में मैंने बड़े-बड़े नामचीन कवियों को पढ़ा-सुना और गुना है लेकिन तेजेंदर जी की एक कविता जो मर्म पाया वह इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया प्रशासन अध्यापक वकील पुलिस अफसर क्लर्क और हर वह जमात जो आधिकारिक तौर पर किसी न किसी संस्थान से जुड़ा है, कि व्यथा कथा है। जो आदतन अपनी फर्ज अदायगी किए जा रहा है पूरी निष्ठा सच्चाई और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी देने को प्रतिबद्ध है। पर उसकी गिनती एक कम महत्व वाला आदमी में होती है। व्यवस्था उसे खच्चर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं समझती जो आदतन न केवल अपना बोझ बल्कि दूसरों के बोझ भी उठाने को तत्पर रहता है।

बिना किसी सपने, इच्छा, आकांक्षा के बस जिए जा रहा है। वह भी तब तक जबतक की सत्ता द्वारा बेदखल न कर दिया जाए। या फिर तब जब उससे भी कम महत्ववाला मिल जाए। इस कविता को पढ़ते हुए मुझे राजेश जोशी की ‘इत्यादि’ कविता याद आ गई।

‘इत्यादि ही करने को वो सारे काम करते थे

जिनसे देश और दुनिया चलती थी

इत्यादि हर जगह शामिल थे

पर उनके नाम कहीं भी शामिल नहीं हो पाते थे

इत्यादि बस कुछ सरफिरे कवियों की

कविता में अकसर दिख जाते थे’

गुस्ताखी माफ। तेजेंदर जी को मैं वैसा ही सरफिरा कवि मानती हूं जो यह कहने का साहस करता है--

और एक दिन जब नहीं रहता

ये कम महत्व वाला आदमी

तो उसके तमाम सवाल उसकी झिझक उसकी शंका

उसकी पिछली पंक्ति उसका कोना

उसकी औडन, उतरन, बिछावन

उसकी पौना करवट, उसकी कटी छुट्टी

उसका टूटा खिसका समय

उससे भी कम महत्व वाले आदमी को

बड़े परोपकारी भाव से थमा दिया जाता है

वाह! कविता किसी भाषा की मोहताज नहीं होती और न ही संवेदना का कोई निश्चित व्याकरण होता है। पर यह भी सच है कि कविता भाषा में होकर ही बनती है। “पौनी करवट, कटी छुट्टी, टूटा खिसका समय, परोपकारी भाव से” इन शब्दों में एक तनाव का संसार विद्यमान है। अत: तनाव की भाषा में कोई गद्य और पद्य का अंतर तलाशे तो असफल ही रह जाएगा। भले ही समीक्षकों को इनकी कविता अविधामयी लगे। लय, तुक, ताल इन तमाम बंधनों को तेजेंदर अनदेखा कर देते हैं और कई समकालीन कवियों से आगे निकल जाते हैं।

‘एकहरापन’ पढ़ते हुए हो सकता है कुछेक समीक्षकों को तेजेंदर का अकेलापन या बेबसी नज़र आए, किंतु जब मैंने यह कविता एक सांस में पढ़ डाली और भीतर उतरने कि प्रक्रिया में ही मुझे ज़ार ज़ार होती मानवता, संबंधों की विश्रृंखलता, सत्ता और व्यवस्था की लाचारगी, संस्कारों और मूल्यों की मौत, समझौता परस्त सुविधाभोगी समाज की बिडंबना ही लगी। मुझे तो यह एकहरापन “सोच,रोशनी,संस्कार,दृढसंकल्प शक्ति ” का एकहरापन लगा। जिसपर आज के समय और समाज की मान्यताएं, व्यावहारिकता, बहस, समझौता और सुविधा हावी होती दिखाई दी।

सबसे बेजोड़ कविता है मैं आभारी हूं। इसलिए नहीं कि इसमें एक प्रतिकार, प्रतिरोध, आक्रोश चीख रहा है। बल्कि इसलिए क्योंकि एक कर्तव्यनिष्ठ अफसर की झुंझलाहट भी है। जो बार-बार फैबिरीकेटेड लोगों से अपील करता है कि वे अपनी नपुंसकता, निस्संगता और तटस्थता त्यागकर सामाजिक जवाबदेही पहचाने। कोई शहीद अफसर अपनी शहादत का मोल नहीं करता। न प्रतिदान चाहता है। बल्कि अपने ईमानदार किंतु अभावग्रस्त जीवन का समर्पित, किंतु अपने-अपनों(परिजनों) की बेबसी का केवल जवाब मांगता है। ताउम्र वह जिनके लिए पूरी लगन से लड़ता जूझता रहा, जिनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभुशक्तियों से भिड़ता रहा, आज दुर्दिन में वे सब केवल तमाशबीन होकर अपनी-अपनी चुप्पी साधे सुरक्षित खोहों में सिमटकर सैल्युट करने की रस्म अदायगी करते हैं। यहां समाज का तीनों तबका जवाबदेह है। सत्ता जो तमगे पहनाती है पुरस्कार बांटती है। बुद्धिजीवी जो बहस करने के अलावा कुछ नहीं करती। अनुभवजीवी, वह भी मूक रहकर तटस्थ भूमिका निबाहती है। इन तीनों को सामने पाकर प्रतिरोधस्वरूप तेजेंदर एक ‘गुस्सा’ पाल पोस कर बड़ा करते हैं। सत्ता और व्यवस्था से लड़ने भिड़ने का दमखम तो है पर उससे भी बढ़कर वे अपने दोषी हैं जो केवल तमाशबीन बने रहते है

“कौन है जो किसका मरना और किसी का मारना

तमाशबीन बनकर देखता रहता है

किसने दिया उसे ये किरदार और देकर चुप क्यों है

ये तमाशाई बदलते क्यों नहीं

जीते जी मैं इनको भाता क्यों नहीं

मैं सचमुच अपना भाग्य विधाता क्यों नहीं।”

मैं आभारी हूं कविता पढ़ते-पढ़ते मुझे रघुवीर सहाय याद आ गए और उनकी वो पंक्तियां, जहां वे तटस्थ तमाशबीनों पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं

“पर मैंने जाना कि यह समाज

विद्रोही वीरों का दीवाना है विरोध का नहीं।”

एक दूसरी कविता ‘अकेला हो जाऊं’ को पढ़कर लोग उसे पर्सनल कह सकते है, लेकिन मैं तो इसे ग्लोबल अनुभूति कहूंगी। यह आइसोलेशन और एलिएशन की ख्वाहिश परिवेश की ही ऊपज है। सहकर्मियों का कृत्रिम व्यवहार, बनावटी अपनापन, रसीले खिचाव का दावा सब प्रपंच सा लगने लगे तब व्यक्ति अपनी प्रकृति(भीतर और बाहर) के साथ सहजता से जीना और रहना चाहता है। दुनिया और संबंधों की भीड़भाड़ दिमाग में खलल पैदा करती हैं। इस शांति की तलाश में यह एलिएशन और आइसोलेशन मन भावन हो जाता है।

तेजी से सरकते समय और बीतते जीवन मूल्यों की आहट एक अन्य कविता ‘बख्शीश में बनता क्या है’ में उपस्थित है। जिसमें

‘हक बोलती ज़ुबान

अधिकार मांगती आंखे

खड़े-खड़े पैरों के जोश से ठेलता रिक्शा है।’

सचमुच बड़ी तेजी से बदल रहे हैं जीवन मूल्य। एक समय बख्शीश देने वाला दूसरे ही समय भीगी बिल्ली सा खिसियाया झेंपता सोच में पड़ जाता है कि भला ‘भाव से अभाव कब इतना बड़ा हो गया’ कि बख्शीश या आंखों की चमक बड़ी तेजी से तब्दील हो गई अधिकार की मांग में। न अब देने वाले के मन में अभिमान था न पाने वाले की आंखों में चमक।

कविताओं में गहरे उतरते उतरते बहुत खोजने पर भी मुझे कोई सतही मोती माणिक नहीं मिले। इस नकली चमक दमक की दुनिया में कुछ बेहद गंभीर मुद्दों को, जिसे कई समकालीनों ने अनदेखा कर दिया है तेजेंदर उन्हें भाव संवेद्यों को अपनी कविता का विषय बनाते हैं। ‘’अस्सा घाट का बांसुरी वाल” यह कविता खुद उनके मुंह से सुनने का सुअवसर मुझे मिला और बार-बार सुनने की ख्वाहिश हुई। क्योंकि हर बार यह कविता प्याज की परतों सी और अधिक अर्थवती होकर खुल रही थी। इसकी पहली ही पंक्ति से जाहिर है कि मात्र कविताई करना तेजेंदर का उदेश्य नहीं। कविता के माध्यम से ऊबड़ खाबड़ व्यवस्था में क्रांतिकारी अंदाज में कुछ ज़रूरी फेरबदल इनकी रचनाधर्मिता है। कविता शुरू होती है---

‘इसे कहीं से भी शुरू किया जा सकता है’

जिसमें बनारस का पूरा परिवेश विशेष तौर पर अस्सी घाट का कोई भी दृश्य जिन्होंने कभी जिया हो उनके लिए यह कविता एक फिल्म की पटकथा सी लगती है। अस्सा घाट का बांसुरी वाला आदतन अपनी दिनचर्या में शामिल है और उसे पता भी नहीं चलता कि कब वह स्पंदन के रूप में अपनी पहचान बनाता पूरे परिवेश से अपने सरोकार जोड़ बैठता है। कविता में कहीं-कहीं स्पेस सा लगता है। कभी-कभी चुभता भी है। जहां ट्रैफिक है निरस तितर बितर भीड़ है, दुकानों और बाज़ार का कोलाहल है और इन सब में किसी उम्मीद की तरह बज उठती है बांसुरी की तान। आस्था का इतना चमत्कारिक रूप पहले कभी नहीं पाया था। जहां पूरी अलमस्ती में वह बांसुरी वाला अपनी ही नहीं दूसरों की सुध बुध भी बिसार देता है। युग के अनुरूप जैसे पौराणिक आरती की धीरे-धीरे मन्तव्य बदलने लगता है और वह पंक्ति ‘शरण पड़ूं में किसकी’ क्रांति का पांचजन्य सा लगती है। जैसे इस पंक्ति में युग परिवर्तन या कह लें क्रांति का आवाह्न है। लगता है सभी देवी देवता एक साथ प्रकट होकर प्रलय की ओर बढ़ती हुई सृष्टि को बचा लेना चाहते हों। गंगा पुन: जीवित हो उठती है। मंत्र सुरीले हो जाते हैं। नंग धड़ंग कुम्हलाए बच्चे अपने अभाव का भाव विस्मृत कर गोरे चिट्टे हो जाते हैं। क्रांति की बांसुरी बजते ही पूरी परिदृश्य बदल जाता है।

आरती क्रांति गीत में बदल गई

तो ईश्वर से आंखे मिलाने लगा

सीधे-सीधे टेढ़े सवाल पूछने लगा

पर उस बांसुरी वाले की तरह ही तेजेंदर का यह सपना भी धीरे से बदल गया। आज़ादी मिलने के बाद भी हम फिर किस इंकलाब की प्रतिक्षा में हैं। क्या सचमुच वह सपना पूरा हुआ? क्या विचार परिवर्तन के लिए हम सही उपाय जुटा सके? वह साधारण बांसुरी वाला क्या संदेश लेकर आया था और क्यों निराश होकर पलट गया? ऐसे कई निरूत्तर प्रश्न तेजेंदर सह्दय समाज के लिए छोड़ देते हैं।

एक अन्य कविता में लुहार का डर पूरी व्यवस्था और ताकतवर मसीहाओं से जूझता है जो अपनी बनाई क्रांति की तलवार के समझौता परस्त हो जाने पर आशंकित है, प्रभु ताकतों का हथियार बन जाने पर शंकालु है। जो बनाई गई थी पराजय को काटने के लिए कहीं वह बेजुबानों के साहस को ही न काट डाले। धीरे-धीरे हल और कुदाल वालों का गला काटने का जो चलन है उस कूट योजना में शामिल न हो जाए..यही लुहार का डर है।

बाद की कुछ कविताएं आकार में भले ही छोटी हों पर अपनी रचनात्मकता और उपादेयता में गंभीर मसलों पर बात करती हैं। ‘धीरे-धीरे’, ‘अनिश्चित’, ‘मैं हूं’, या ‘चोरी-चोरी’ कुछेक ऐसी ही कविताएं हैं जो किसी समाधान की तलाश के बजाए अपने होने में ही सार्थक हैं। फिर यह भी सच है भोगे हुए यथार्थ को, वास्तविकता को बयान करने के लिए क्या ज़रूरी है कि ढूंढ ढांढ कर अवास्तविक प्रमाण जुटाए जाएं।

एक अन्य कविता के शीर्षक से मैं थोड़ी असहमत हूं। ‘एक साधारण शव यात्रा’ में एक अनुगूंज निरंतर विद्यमान है जो महानगरों में, महानगरीय सभ्यता में दुर्लभ है वह है राम नाम सत्य है। इस कविता का शीर्षक यह भी हो सकता था। क्योंकि पूरी शवयात्रा एक कस्बे से बस थोड़े बड़े शहर में घटती है जहां अब भी मानवीय संभावनाएं बची हैं। तमाम भागमभाग अफरातफरी में तेज रफ्तारी महानगरों की तुलना में धर्मभीरु लोग छोटे कस्बों के लोग अपनी संवेदनाओं को ज़िंदा रखते हैं और ऐसा लगता है कि एक साधारण की शवयात्रा बड़े असाधारण तरीके से पूरे कस्बे पर छाई रहती है। हर किसी को यह लगता है कि जैसे यह दुर्घटना अपने ही घर में घटी हो कि जैसे यह शव अपने ही किसी का हो....

मैं हैरान था यह सब देखकर

न कोई हॉर्न बजा बेचैनी से

न कोई वाहन गुजरा फर्राटे भरे तनाव से

न किसी ने कार के शीशे चढ़ाए वितृष्णा से

न किसी ने अपने बच्चे की आंखें बंद की किसी आशंका से

न किसी को रास्ता देने शवयात्रा को सिकुड़ना पड़ा

कि सहसा मुझ महानगरवासी को ध्यान आया

मैं एक कस्बे से बस थोड़े बड़े शहर में हूं

एक आखिरी कविता पर बात करती हुई मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी...जहां तीन पीढ़ियों की यात्रा एक दबा छिपा सा भय और भयंकर असुरक्षा की भावना से लबरेज एक कविता जगती है जैसे मां ठगी गई थी। एक बेटे की साधारण कोशिशें मां को छोड़ जाने की जद्दोजहद सबसे छूट कर छिटक कर साहस में उठाए गए क़दम पूरे अनुभव संसार को बदल देते हैं। उसी बेटे की दूसरी पीढ़ी उसकी अपनी संतति जब उस दौड़ में शामिल होती है और अपने भविष्य के लिए नए पड़ाव ढूंढती है तो वही असहजता, वही बेचैनी, वही कमजोरी और असुरक्षा की भावना घेर लेती है जो बेटे में कभी अपने मां में देखी थी। मां का स्वार्थ तब समझ में आता है जब अपने बौने स्वार्थ की झलक मिलती है

‘काश! तुम गिर पड़ो अभी

और मैं लपक लूं झट से

लगूं दुलारने फिर से

सीखाने लगूं चलना ऊंगली पकड़ के’

मां से बिछड़ कर बेटा जीना सीख लेता है धीरे-धीरे पीड़ा मरने लगती है और जीने के नए बहाने में मिलने लगते हैं तब यात्रा के अंत में ठगे जाने का अहसास और पास न रहकर भी सदा साथ रहने का अहसास पूरी जीवन प्रक्रिया को बार-बार दोहराती है। तेजेंदर जी द्वारा भविष्य में कुछ और बेहतर कविताओं की उम्मीद करते हुए मैं अपनी शुभकामनाएं उन्हें देती हूं।

सभी कवितायेँ सच को जीती हुई और अन्तर्विरोधों से लड़कर अपना आसमान चुनती हुई सी लगीं .....सुधा जी की समीक्षा इतनी सारगर्भित है कि इससे ज्यादा क्या कहें इन कविताओं के विषय में .......कवि के लिए बधाई !

जवाब देंहटाएंअच्छी कविताएँ और सुंदर समीक्षा भी. बढ़िया है .

जवाब देंहटाएं