संजीव कुमार का आलेख ‘निबंधात्मक कहानियां या कथात्मक निबंध?’

मुक्तिबोध का

जन्म-शताब्दी वर्ष शुरू होने वाला है। उनके कृतिकार रूप को विश्लेषित करने के

प्रयास आरम्भ हो चुके हैं। मुक्तिबोध ने अपनी रचनाओं में हमेशा उन वंचितों की बात

करने की कोशिश की है जिनकी बातें प्रायः अनसुनी रह जाती हैं। ऐसे वंचित जिनकी

कथाएं प्रायः अस्त-व्यस्त या अधूरी ही दिखाई पड़ती हैं। बावजूद इसके इनकी

अस्त-व्यस्तता ही इनका सौन्दर्य होती हैं। मुक्तिबोध की ऐसी कुछ कहानियाँ हैं जो

अधूरी लगती हैं, लेकिन सवाल यह है कि मुक्तिबोध ने ऐसा सायास किया या फिर उन्हें

समय ही नहीं मिल पाया इन्हें पूरी कर पाने का। इसकी तहकीकात करने की

कोशिश की है युवा आलोचक संजीव कुमार ने इस आलेख में। तो आइए पढ़ते हैं संजीव कुमार का यह आलेख ‘निबंधात्मक

कहानियां या कथात्मक निबंध?’

निबंधात्मक

कहानियां या कथात्मक निबंध?

संजीव कुमार

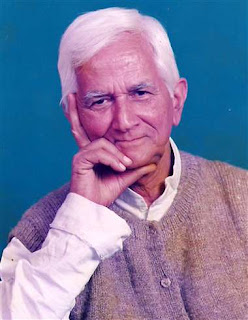

गजानन माधव मुक्तिबोध

का पूरा कथा-साहित्य मुक्तिबोध रचनावली खंड-3 के 360 पृष्ठों में संकलित है। लगभग

120 पृष्ठों यानी एक तिहाई हिस्से में उनकी अपूर्ण रचनाएं हैं -- छोटी-बड़ी कुल 21

अधूरी कहानियां और एक अधूरे उपन्यास के कुछ असंबद्ध टुकड़े! शेष दो तिहाई हिस्से

में भी एकाधिक स्थलों पर पूर्णता का मामला संदिग्ध है। ‘चाबुक’ शीर्षक कहानी तो बिलाशक अधूरी है; इस कहानी के एक बड़े हिस्से का कहानी की

शुरुआत के साथ कोई तालमेल न देख उसे ‘उपसंहार’ शीर्षक के साथ अलग से छापा गया है। खुद

‘उपसंहार’ कहानी के अन्त में संपादक ने लिखा है, ‘संभवतः अपूर्ण कहानी का अंश’। ‘विद्रूप’ के अन्त में लिखा है, ‘संभवतः किसी लंबी कहानी का अंश’। इसी तरह ‘एक दाखि़ल-दफ़्तर सांझ’ जहाँ ख़त्म होती है, उसके आगे का भी एक अधूरा टुकड़ा

पांडुलिपियों में मिला है जो रचनावली में संकलित है। ‘विपात्र’ ज्ञानोदय में कहानी के रूप में प्रकाशित हुई थी

और फिर यथावत ‘काठ का सपना’ में संकलित हुई। उपन्यास की शक्ल में शाया होने पर

उसमें एक बड़ा हिस्सा और जुड़ा जो कि उन्हीं पात्रों और परिवेश को ले कर एक अलग तरह

के बरताव और मिज़ाज के साथ आगे चलता है। रचनावली के संपादक श्री नेमिचंद जैन के मत

में, ‘ऐसा जान पड़ता है कि यह इसी लंबी कथा का एक अलग प्रारूप है।... इसे

मिला कर ‘विपात्र’ को एक लघु उपन्यास मानने की बजाय उसी

कथा का एक अन्य रूप मानना अधिक समीचीन होगा।’

मुक्तिबोध के यहाँ

अधूरी कहानियों की इस बड़ी तादाद का कारण क्या है? एक तो यह कि उन्हें लेखक की मृत्यु के बाद उसकी

पांडुलिपियों में से किसी तरह उपराया गया है। जिन लेखकों की रचनाओं को उनके जीवित

रहते उनकी देख-रेख में ही प्रकाशित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उनका आधा-अधूरापन इस तरह सामने नहीं आ पाता।

मुक्तिबोध का सृजन-संसार इस सौभाग्य से वंचित रहा। इसीलिए उसकी स्थिति ऐसी है जैसे

किसी कारीगर का शो-रूम ही नहीं, उसके हुनर का इंतज़ार करती आड़ी-टेढ़ी चीज़ों से अंटा पड़ा वर्कशाप भी

हमारे सामने आ गया हो।... पर अधूरी कहानियों की बड़ी संख्या सिर्फ़ इस वजह से नहीं

है। ज़्यादा बड़ी वजह, संभवतः, मुक्तिबोध के रचनात्मक मिज़ाज में निहित

है। यह बात तब समझ में आती है जब आप पाते हैं कि उनकी साबुत और संपूर्ण कहानियों

में से भी अनेक अधूरी ही जान पड़ती हैं। उनका अन्त समापन का वह बोध नहीं दे पाता

जिसकी हम एक कहानी से उम्मीद करते हैं। वे जहाँ ख़त्म होती हैं, वहाँ कथा-प्रसंगों के कई लावारिस धागे

हमारी उंगलियों में उलझे रह जाते हैं। उंगलियां हिलाएं भी तो कहीं कोई हरक़त नहीं

होती, क्योंकि इन धागों के दूसरे छोर हवा में लटके

होते हैं। इससे लगता है कि मुक्तिबोध ‘स्वभावतः’ कहानीकार

नहीं हैं। कहानीकार से जुदा क़िस्म के सृजन-स्वभाव के चलते वे अक्सर अटकाव या भटकाव

के शिकार होते हैं। पहली स्थिति में कहानी अधूरी छूट जाती है, दूसरी स्थिति में वह पूरी होकर भी कोई आश्वस्तिकर

समापन अर्जित नहीं कर पाती।... अलबत्ता, कुछ प्रीतिकर अपवाद भी हैं, जिनसे गुज़रते हुए यह अहसास होता है कि

स्वभाव जैसा कोई सत्य अगर है तो बहुलांश के अर्थ में ही। बचा हुआ अल्पांश भी कभी-कभी निर्णायक हो जाता है।

मुक्तिबोध के ‘स्वभावतः’ कहानीकार न होने के इस नुक़्ते पर हम

वापस लौटेंगे, उससे पहले यह देखें कि मुक्तिबोध खुद

अपनी कहानियों के अधूरे छूट जाने की इस समस्या पर क्या सोचते हैं। उनकी एक कहानी

है, ‘भूत का उपचार’। इसमें वाचक बताता है कि उसने एक कहानी लिखी, जिसके चार पन्ने लिखने के बाद उसे

मालूम हो गया कि कहानी इस तरह आगे बढ़ायी नहीं जा सकती।

‘मुख्य पात्र की ज़िंदगी थी, मैं भाष्यकर्ता दर्शक की हैसियत से एक

पात्र बना हुआ था। कहानी बढ़ सकती थी बशर्ते कि मैं मूर्खता को ही कला मान लेता।’

मूर्खता को ही

कला मान लेने का यह तंज कहानी की उन चिराचरित रूढ़ियों को लेकर है जिन्हें अपनाने

की छूट मुख्य पात्र ने उसे नहीं दी। वह लेखक बने हुए इस वाचक से बहस कर बैठा। लेखक

ने सोचा था कि कहानी दुनियादार न हो पाने के कारण असफल रहनेवाले इस गणितप्रेमी, कलाभिरुचिसंपन्न, निम्नमध्यवर्गीय पात्र की जिंदगी के

बारे में होगी। उस ज़िंदगी में अवसन्नता और पीड़ा होगी और दुनियादारी के मोर्चे पर

अपनी ‘परम-श्लाघ्य’ पराजय का पछतावा होगा। पात्र ने बहस

छेड़ कर उसकी सारी कल्पना को ध्वस्त कर दिया। गणित की पहेलियों में उलझा कर उसने

उसे यह अहसास कराया कि वह गणित की बहुत स्थूल समझ रखता है और उसी तरह

मुनष्य-स्वभाव के भी स्थूल गणित को ही जानता है। स्थूल गणित का सत्य सार्वभौम और

सार्वकालिक नहीं होता, उसी

तरह मनुष्य-स्वभाव के बारे में स्थूल प्रेक्षणों के सत्य सार्वभौम और सार्वकालिक

नहीं होते। ‘अवसन्नता’, ‘पीड़ा’ और ‘पराजय-बोध’ जैसी चीज़ को वह एक निम्न मध्यवर्गीय

व्यक्ति के बारे में इसी तरह के फ़ॉर्मूलाबद्ध सत्य का दर्जा देता है। वह ‘शुद्ध तार्किक भावों’ की दुनिया में ‘नयी-नयी संगतियों की खोज’ से प्राप्त होने वाले आनन्द की बात

करता है और उसे ही अपने ‘भीतर

के जीवन’ के रूप में पहचानने पर ज़ोर देता है।

‘मेरे भीतर का जीवन आप क्या जानो! जो

भीतर का है, वह धुआं या कुहरा है, यह ग़लत है। आप मुझे ऐसे पेंट करना

चाहते हो जैसे मैं दुख के, असंगति के, कष्ट के, एक गटर का एक कीड़ा यानी निम्न मध्यवर्गीय हूँ।... ईश्वर के लिए, आप मुझे ग़लत चित्रित न कीजिए। ठीक है

कि मैं तंग गलियों में रहता हूँ, और बच्चे को कपड़े नहीं हैं, या कि मैं फटेहाल हूँ। किन्तु मुझ पर दया करने की कुचेष्टा न

कीजिए।... क्षमा कीजिए, लेकिन

यह सच है कि आप लोग मन की कुछ विशेष अवस्थाओं को ही अत्यन्त महत्वपूर्ण मान कर चलते

हैं--विशेषकर उन अवस्थाओं को जहाँ वह अवसन्न है, और बाहरी पीड़ाओं से दुखी है। मैं इस

अवसन्नता और पीड़ा का समर्थक नहीं, भयानक विरोधी हूँ। ये पीड़ाएं दूर होनी चाहिए। लेकिन उन्हें अलग हटाने

के लिए मन में एक भव्यता लगती है-- चाहे वह भव्यता पीड़ा दूर करने संबंधी हो, या गणितशास्त्रीय कल्पना की एक नयी

अभिव्यक्ति। उस भव्य भावना को यदि उतारा जाए तो क्या कहना!... इसलिए जनाबेआली, मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि आप

निम्न मध्यवर्गीय कह कर मुझे ज़लील करें, मेरे फटेहाल कपड़ों की तरफ़ जान-बूझकर लोगों का ध्यान इस उद्देश्य से

खिंचवायें कि वे मुझ पर दया करें। उन सालों की ऐसी-तैसी!’

इस चुनौती का

सामना होने पर वाचक परेशान हो उठता है। उसे लगता है कि यह ऐसा भूत है जो उसका पिंड

नहीं छोड़ेगा। ‘मार भगाना’ यानी कहानी को अधूरा छोड़ देना ही इस

भूत का उपचार है।

गणित और विज्ञान

के उलझे सवालों में ‘एक

अजीब विश्वात्मक रोमांस’ देखने

वाला यह पात्र अपने लेखक के सामने जो चुनौती पेश कर रहा है, वह क्या है? वह किसी पात्र को चली आती रूढ़ियों की

मदद से चित्रित न करने की चुनौती है। इन रूढ़ियों में फंसा लेखक ‘मन की कुछ विशेष अवस्थाओं को ही अत्यन्त

महत्वपूर्ण मान कर’

उनके

चित्रण पर अपने रचनात्मक दायित्व की इतिश्री समझ लेता है। ऐसा नहीं कि वे विशेष अवस्थाएं

असत्य हैं। वे भी सत्य हैं, पर उनकी सत्यता स्थूल और सुविदित है। उनका बार-बार वर्णन हुआ है, इसलिए वे बहुत जानी-पहचानी अवस्थाएं

हैं, पर किसी पात्र विशेष की दुनिया उन्हीं

पर ख़त्म नहीं हो जाती। यह पात्र लेखक को सुपरिचित और सुविदित से आगे जाने की, उन सत्यों को पहचानने की चुनौती देता

है जिन तक पहुँचने का रास्ता फॉर्मूलों से हो कर नहीं जाता। वह एक तरह से आसान

मार्ग अपना कर संतुष्ट हो जाने के लिए उसे बरजता है।

यह बहसतलब हो

सकता है कि एक कहानी के अधूरे छूट जाने का जो विशिष्ट सन्दर्भ इस कहानी में आया है, उसे विशिष्ट ही रहने दिया जाए या सृजनशीलता

के व्यापक सन्दर्भ में उससे कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जाएं। विशिष्ट ही रहने

देने का मतलब होगा,

सिर्फ़

एक नयी हिकमत के रूप में इस कहानी की व्याख्या करना, जो कि ग़लत भी नहीं है। एक कहानी

क्योंकर अधूरी रह गयी, यह

बताते हुए लेखक, दरअसल, कहानी पूरी ही कर रहा है। एक पात्र का

चित्रण करने में वह अपने को असमर्थ बता रहा है, पर इसी बहाने वह उसका चित्रण भी कर रहा

है। यह युक्ति कुछ-कुछ वैसी ही है जैसे सारी बात बता कर यह कहना कि ये बातें मैं

आपको नहीं बताऊंगा।

विशिष्ट ही रहने

देने का एक और मतलब होगा, एक

ख़ास तरह के निम्न मध्यवर्गीय पात्र की कहानी के रूप में इसकी व्याख्या करना--एक

ऐसे पात्र की कहानी जो ग़रीब और तंगहाल तो है, पर उसका ज्ञान-व्यसन उसे इस तंगहाली की पीड़ा में गर्क़ नहीं होने

देता।

पर यह कहानी

सृजनशीलता के व्यापक सन्दर्भ में कुछ सामान्य निष्कर्ष निकालने के सुराग भी सौंपती

है, बल्कि कहना चाहिए, उसके लिए उकसाती है। जब वाचक कहता है

कि ‘कहानी पूरी हो जाती बशर्ते कि मैं

मूर्खता को ही कला मान लेता’, या कहानी का पात्र उससे कहता है कि ‘स्थूल गणित मानव-स्वभाव का भी होता है, सो आपने जान लिया, लेकिन आपमें ऑब्जेक्टिव इमैजिनेशन नहीं

है’, या ‘मेरे भीतर का जीवन आप क्या जानो’, तो ये बातें अपने विशिष्ट सन्दर्भ से परे औसत

रचनाशीलता पर खड़ा किया गया सामान्य सवाल बन जाती हैं। यहाँ सहज उपलब्ध समीकरणों से

काम न चला कर कहीं गहरे पैठने की एक चुनौती हर लेखक के सामने पेश की जा रही है।

खुद ‘भूत का उपचार’ कहानी का वाचक इसी चुनौती से घबरा कर

अपनी कहानी अधूरी छोड़ देने की बात कह रहा है (भले ही हम यह जानते हों कि उसके लिए

कहानी अधूरी छोड़ने की यह कहानी, दरअसल,

अपनी

कहानी को पूरा करने की ही युक्ति है)। इस तरह पूर्वोक्त विशिष्ट सन्दर्भ से परे यहाँ मुक्तिबोध अपनी अन्य अधूरी छूट गयी

कहानियों के बारे में भी एक वक्तव्य दे रहे हैं। वह यह कि उपलब्ध समीकरणों से काम

चला लेने की फ़ितरत होती तो वे भी पूरी हो जातीं। अधूरेपन का कारण, वस्तुतः, मानव-स्वभाव के स्थूल गणित से आगे जाने

और ‘नयी-नयी संगतियों की खोज’ करने का आग्रह है जो हर बार सध नहीं

पाता।

निस्संदेह, ‘स्वभावतः’ कहानीकार न होने के जिस नुक्ते को पीछे

उठाया गया था और जिस पर बात होना अभी बाक़ी है, उसके अलावा उक्त आग्रह भी मुक्तिबोध के

यहाँ अधूरी कहानियों की बड़ी संख्या का एक कारण रहा होगा। चरित्रों और कथा-स्थितियों

की कल्पना के मामले में वे आसान रास्ते का चुनाव करने वाले कहानीकार नहीं हैं। वे

हर जगह उस जटिलता में उतरते दिखाई पड़ते हैं जहाँ व्यक्ति और टाइप, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जैसे

लोकप्रिय/प्रचलित वर्गीकरण विश्लेषण की दृष्टि से कारगर नहीं रह जाते। कैसे? एक ओर आप पाते हैं कि वे वर्गीय प्रश्न

के प्रति बेहद सजग कथाकार हैं और उनकी बहुत कम कहानियां ऐसी हैं जहाँ मौजूदा

समाज-व्यवस्था के भीतर पात्र की वर्गीय अवस्थिति के मसले को अनछुआ छोड़ दिया गया हो, पर दूसरी ओर, पारंपरिक अर्थ में प्रतिनिधि कहे जाने वाले

पात्र उनके यहाँ नहीं मिलेंगे जिसकी कि

वर्गीय प्रश्न के प्रति सजग कथाकार से सामान्यतः उम्मीद की जाती है। एक ओर, वे जिन समस्याओं से लगातार टकराते हैं, वे पूँजी के तंत्र में उगी ठेठ

सामाजिक-ऐतिहासिक समस्याएं हैं और इसी रूप में इनकी पहचान वे बतौर कथाकार करते भी

हैं, पर दूसरी ओर, उनकी कथा बाहर के घटनासंकुल संसार में

उतनी नहीं चलती जितनी अन्दर के भाव-विचारमय संसार में, यानी वे ‘मैन इन एक्शन’ के नहीं, ‘मैन इन कंटेम्प्लेशन’ के कथाकार लगते हैं जो कि मनोवैज्ञानिक

कथा-धारा का गुण बताया जाता है। ग़रज़ कि मुक्तिबोध के लिए मार्क्सवादी होने का मतलब

व्यक्ति-मनोविज्ञान की बारीकियों में उतरने और उसकी अशेष संभावनाओं के प्रति अपने

को खुला रखने की दुश्वारियों से पीछा छुड़ा लेना नहीं है और पात्र के मनोविज्ञान

में, उसके भाव और विचार की दुनिया में गोता

लगाने का मतलब उसे पूँजी और सत्ता के गठजोड़ पर टिके ठोस सामाजिक परिप्रेक्ष्य से

काट देना नहीं है।

मुक्तिबोध की

ज़्यादातर कहानियां,

‘भूत

का उपचार’ की तरह ही, इस बात का उदाहरण हैं। उनकी कहानियों

में निम्नमध्यवर्गीय अभावग्रस्त जीवन के दारुण चित्र बहुतायत से हैं, इन चित्रों को व्यवस्था में निहित

अन्याय और छल के परिणाम के रूप में प्रस्तुत करने का सचेत प्रयास भी है, लेकिन इसके लिए कहानी घटनाओं की श्रृंखला

का सहारा उतना नहीं लेती जितना मानसिक प्रतिक्रियाओं का। व्यवस्था की आलोचना किसी

पात्र के आत्मनिष्ठ अवलोकन-बिंदु से प्रस्तुत की जाती है जहाँ उसके विद्रूप को

झेलते व्यक्ति का मन केन्द्र में होता है

और आलोचनात्मक यथार्थवाद एक तरह का मनोवैज्ञानिक रचना-विधान हासिल कर लेता है। पता

नहीं, इसके लिए अन्तर्मुखी यथार्थवाद जैसा

कोई पद गढ़ा जा सकता है या नहीं, पर यह सच है कि मुक्तिबोध के यहाँ अन्यायपूर्ण समाजार्थिक व्यवस्था

की आलोचना और जटिल मनोवैज्ञानिक चित्रण के बीच कोई फांक नहीं मिलती। ये परस्पर

विरोधी विशेषज्ञताएं न रह कर पूरक बन जाती हैं। ‘उपसंहार’ कहानी को इसके नमूने के तौर पर पढ़ सकते

हैं।

‘उपसंहार’ रामलाल नामक एक ग़रीब निम्नमध्यवर्गीय

व्यक्ति की कहानी है। उसका पेशा क्या है, यह ठीक-ठीक पता नहीं चलता, पर अनुमान लगाने की गुंजाइश है कि वह बहुत कम वेतन पर किसी अख़बार

में नौकरी करता है। उसकी ग़रीबी के बारे में उसके एक ख़ैरख़्वाह की राय है कि ‘जो आदमी ग़रीब बना रहना चाहता है, उसका कोई इलाज है? कितनी ही नौकरियां छोड़ीं उसने। मात्र

भावुकतावश।... दिमाग़ी फितूर उस पर आज भी सवार है।... भाई, अगर रोटी कमाना हो तो उसका तरीक़ा सीखो।

दुनिया की फ़िक्र छोड़ कर अपनी बढ़ती की चिन्ता करो।’ कहानी के किसी और हिस्से से नहीं, सिर्फ़ अन्त में आई हुई एक पात्र की इस

टिप्पणी से पता चलता है कि रामलाल उसूलों वाला आदमी है (‘भावुकता’, ‘दिमाग़ी फितूर’, ‘दुनिया की फ़िक्र’--ये सब उसी ओर इशारा करते हैं) और

समझौता न करना उसकी दुर्दशा का कारण है। इसीलिए इस दुनियादार पात्र की निगाह में, ‘वह एक निकम्मा और दयनीय व्यक्ति है।’ उसका पारिवारिक जीवन भयावह अभावों से

घिरा है। उसकी अपनी हालत यह है कि ‘कठिनाइयों ने... शरीर को भी झुलसा दिया। उसे कमज़ोरी और रोग का घर बना

दिया। तनख़्वाह की बड़ी रक़म डॉक्टरों के पास जाने लगी और कर्ज़ का पहाड़ ऊंचा होता चला

गया। चिन्ता का धुआं दिलोदिमाग़ में हमेशा के लिए भर उठा और आत्मा की लौ धुआंने

लगी। जीवन में जीवन की अभिरुचि जाती रही।’ पत्नी की दशा : ‘...जब विवाहित हो कर आयी थी तो उसका रूप ही कुछ और था।... स्वास्थ्य ऐसा

कि जो किसी वृक्ष का स्वास्थ्य होता है, जिसमें बड़ी शक्ति और बहुत आत्म-सामर्थ्य स्वाभाविक रहता है, शाखा के या धड़ के कट जाने के बावजूद जो

विकसित और सवंर्द्धित होता रहता है।... किन्तु आज

आठ साल बाद, वह एक ऐसा खोखला घर हो गयी जिसे ज़रा-सी

आंधी का हल्का-सा थप्पड़ ढहा सकता है।’ उसके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं जो बाबूजी के अफ़सर बन जाने की झूठी

उम्मीद जगाये जाने पर ‘खुशी

में नाचने’ लगते हैं और आपस में होड़ लगाने लगते

हैं कि बाबूजी उसके जूते ला देंगे, उसकी कमीज़ ला देंगे।

अभावग्रस्त

गृहस्थी के ऐसे चित्र कहानी में कई तरह से और कई बार आये हैं। इन अभावों से पैदा

होनेवाले अवसाद और इन दोनों--यानी अभाव और अवसाद--से लड़ने की कोशिशों पर कहानी

केंद्रित है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से स्थूल घटनाएं

नगण्य हैं। कहानी का बड़ा हिस्सा मनोभावों के धरातल पर चलता है। रामलाल किसी से

कर्ज़ मांगने के लिए घर से निकला है, पर मन की अव्याख्येय गति कुछ ऐसी है कि जिस दिशा में जाना था, उससे ठीक उल्टी दिशा में काफ़ी दूर तक

निकल जाता है। फिर उसके मन में एकाएक चुभती हुई आँखों का एक बिंब उभरता है और उसे अपने कर्तव्य की याद

दिला देता है। ये आंखें उसकी पत्नी की हैं, जैसा कि हमें थोड़ी देर बाद बताया जाता है।

‘किसी तेज़ रोशनी सी चमकती हुईं वे

आंखें-- मानो किसी पागल की हों। फिर भी वे सचेत थीं, अपनी हताशा में सम्मिलित प्रतिरोध से

भरी हुईं, संपूर्ण निरपेक्ष, किन्तु किसी को उसके कर्तव्य का भान कराती हुईं, निराश, और किसी अमूर्त (यानी तुरंत समझ में न

आ सकने वाले कि क्यों ऐसा है)... क्रोध और क्षोभ में जलती हुईं।

पीले, कृश, सुघड़ चेहरे की वे आंखें रामलाल के अंतःकरण में

गड़ी जा रही थीं। मानो किन्हीं तेज़ किरणों की वे लंबी चमकती हुई आलपिनें हों। उनकी

वह दृढ़ एकाग्र निरंतर दृष्टि हृदय को आह्लाद देने वाली न थी। चेतना की गहरी तहों

को ज़बरदस्ती झकझोर,

विचारों

और वेदनाओं की अराजक स्थिति उत्पन्न कर, वे उस तमोलीन गहराई में से एक केंद्रीय सत्य का उद्घाटन करती थीं, जो रामलाल के लाख प्रयत्नों के बावजूद

छिप न सका। उन आँखों की तेज़ रोशनी के एक

पल के भीतर ही रामलाल कई बार जन्मा और कई बार मर गया--उसके कई पुनर्जन्म हुए।’

चुभती हुई आँखों

का यह वर्णन आगे भी चलता है। ये आंखें

रामलाल के अन्दर कहीं बहुत गहरा घाव कर देती हैं। उसके बाद

रामलाल ‘किसी आंतरिक प्रवृत्ति से’ साइकिल से उतर पड़ता है, और बहुत बेचैनी से अपनी जेबें टटोलने

लगता है, जैसे उसके पास दस रुपये का कोई नोट रहा

हो जिसे किसी ने उड़ा लिया। ‘...यह सब करते हुए भी उसका सचेत मन कह रहा था कि क्या तमाशा कर रहे हो!

तुम्हारा कुछ खोया नहीं।’

रामलाल के घर से

निकलने के बाद का यह पूरा प्रकरण पात्र के जटिल मनोविज्ञान में मुक्तिबोध की

दिलचस्पी का एक नमूना है। ‘सचेत मन’ कुछ

और कह रहा हो, आंतरिक प्रवृत्ति कुछ और करवा रही

हो--यह स्थिति सामान्यतः व्यवस्थागत अन्याय और छल के प्रश्नों से टकराने वाले

लेखकों के यहाँ नहीं मिलती। उनके यहाँ ऐसे जटिल मनोवैज्ञानिक प्रसंग नहीं मिलते कि

पात्र घर से निकलें कहीं और के लिए और चल पड़ें ठीक उल्टी दिशा में, फिर एक निरावलंब प्रत्यक्ष के रूप में

एक शुद्ध मानसिक परिघटना से जूझते हुए गहरी ग्लानि का अनुभव करें, फिर कोई ऐसी हरकत करने लगें जिसका खुद

उनकी सजग बुद्धि के लिए कोई अर्थ न हो। मुक्तिबोध यहाँ विशुद्ध मनोवैज्ञानिक

कथाकार नज़र आते हैं। फ़र्क़ यही है कि मनोवैज्ञानिक पेचीदगियों का चित्रण उनके लिए

अन्यायपूर्ण असमानता की बुनियाद पर क़ायम समाज की विद्रूपता को उजागर करने का साधन

है। जब रामलाल बेचैनी से अपनी जेबें टटोलता है, जैसे उसका दस रुपये का नोट किसी ने उड़ा

लिया हो, तब हमारा ध्यान असामान्य मनोविज्ञान की

पोथियों की ओर नहीं बल्कि उस व्यवस्था की ओर जाता है जिसने मेहनतकशों को उनके

प्राप्य से, उनके वाजिब हक़ से वंचित कर रखा है और

इस तरह चुपके से जेब ख़ाली कर जाने वाले गिरहकट का किरदार निभा रही है।

कहानी

ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती है, रामलाल

जैसों को अपना निरीह शिकार बनाने वाली

व्यवस्था के कई ठोस सन्दर्भ कहानी में आते

जाते हैं। कॉफ़ी हाउस में बैठे-बैठे रामलाल ‘ब्लिट्ज़’ अख़बार

देखता है जिसमें किसी क़स्बे के एक ग्रामीण शिक्षक की आत्महत्या की ख़बर छपी है। उस

शिक्षक की जेब में मिले पुरजे पर लिखा था कि चालीस रुपये माहवार की तनख़्वाह पर वह

अपने प्यारे परिवार का भरण-पोषण करने में असमर्थ है, इसलिए खुदकुशी कर रहा है। उसी के साथ

यह ख़बर भी छपी थी कि इस खुदकुशी के बाद जगह-जगह आंदोलन भड़क उठे हैं।

‘उसको पढ़ते-पढ़ते उसे भी जोश आ गया। उसके

दिल की सारी नाउम्मीदी एक विश्वव्यापी अंगार के रूप में रूपांतरित हो कर उसके दिल

को गरमी और आत्मा को किरण प्रदान करने लगी। बीमार को जैसे सेहत प्राप्त होती है, भूखे को जैसे अन्न मिल जाता है, निस्सहाय को जैसे कोई उद्धारक

अभिन्न-हृदय मित्र के दर्शन होते हैं-- बिल्कुल

उसी तरह रामलाल को एक सत्य के दर्शन प्राप्त हुए, वह सत्य जिसका वह स्वयं एक अंग है।

रामलाल ने अपने-आपको प्राप्त कर लिया, अपने-आपको खोज लिया।

क्या रामलाल स्वयं

टीचर देशपांडे नहीं है, जो

रेल के नीचे कट कर मर गया? क्या

उसने कभी नहीं सोचा था कि अपनी उलझनों की दुनिया से फ़रार होने का निश्चय कर डाले?... रामलाल स्वयं देशपांडे है, और बिलखता परिवार भी है जो आज किसी गाँव में-- दूर

किसी गाँव में, जिंदगी की सियाह चट्टानों पर बीज बोने

की पागल कोशिश कर रहा है। रामलाल वह बेचैन नौजवान भी है जिसने देशपांडे की खुदकुशी की ख़बर सुन, इंकलाब की आग लगाने की हिम्मत और

जुर्रत की और गिरफ़्तार हुआ।...’

खुदकुशी की ख़बर

पर रामलाल की इस मानसिक उथल-पुथल का वर्णन कहानी में ख़ासा लंबा है, जिसमें वह पूरी व्यवस्था में मूलबद्ध

अन्याय और अपराध की पहचान करता है, और साथ-ही-साथ उसका अन्त कर

देने वाली सामूहिक लहर का हिस्सा बनने की ज़रूरत महसूस करता है।

‘रामलाल ने बौद्धिक रूप से भी कुछ

निष्कर्ष निकाले। एक तो यह कि वह स्वयं विशाल भव्य उपन्यास हो सकता है और उसका

अंगभूत एक पात्र भी। पर अभी वह कुछ नहीं। पर उसे होना चाहिए। नवीन शक्तियों की

ऊष्मा उसमें ज़रूरत से ज़्यादा हो सकती है, और यकायक भड़क सकती है, पर अभी तक वह अपने को उससे बचाता आ रहा है... पर कब तलक? उसे उलझ ही जाना चाहिए। यही धर्म है।’

इस तरह मेहनतकशों

की दुर्दशा और व्यवस्थाविरोधी संघर्ष की ज़रूरत को रेखांकित करने वाला आलोचनात्मक

यथार्थवादी कथ्य यहाँ ऐसी कथा-स्थितियों पर निर्भर है जिन्हें मुख्यतः एक विचारशील

पात्र की आत्मनिष्ठ प्रतिक्रियाओं से बुना गया है। हां, इसके बाद जब रामलाल की मेज पर और लोग आ

जाते हैं, तब निश्चित रूप से कथा की प्रकृति बदल

जाती है। अब एकाधिक आत्मनिष्ठ प्रतिक्रियाएं वार्तालाप के रूप में सामने आने लगती

हैं। कांग्रेसी हुकूमत के जुल्मों पर, इंदौर में मज़दूरों और ग्वालियर में विद्यार्थियों पर गोली चलने की

घटनाओं पर बातचीत होती है, जिसमें

परस्पर विरुद्ध मत व्यक्त किये जाते हैं। इन सभी मसलों पर सरकार और व्यवस्था के

पक्ष में दलील देने वाला व्यक्ति वही है जो कहानी के अन्त में रामलाल के बारे में यह राय व्यक्त करता है

कि वह एक निकम्मा और दयनीय व्यक्ति है क्योंकि दुनियादार नहीं है। वार्तालाप वाले

इस हिस्से के बारे में हम कह सकते हैं कि यहाँ भी कहानी प्रतिक्रियाओं से ही बुनी जा रही है, पर अब कम-से-कम वह बाहर चल रही है, भीतर नहीं। बाहर चलने के कारण यहाँ मुख़्तलिफ़

क़िस्म की प्रतिक्रियाओं का टकराव, उन्हें व्यक्त करने के क्रम में सामने आने वाली भाव-भंगिमाएं, बहस के समानांतर चल रहे कुछ और क्रिया-व्यापार--

ये सब कहानी का हिस्सा बनते हैं। रामलाल की भयावह ग़रीबी और उससे जूझते हुए रामलाल

के अन्तर्जगत को सामने रख कर कहानीकार जिस यथार्थ के प्रति अपने पाठक को संवेदनशील

बनाना चाहता है, उसका अब एक नयी परिधि में विस्तार होता

है।

इस पूरे विवेचन

का उद्देश्य ‘उपसंहार’ कहानी की समीक्षा करना नहीं है। वैसे

भी यह कोई मुकम्मल कहानी नहीं, ‘संभवतः अपूर्ण कहानी का अंश’ है, लिहाज़ा कहानी की कसौटी पर इसे परखने का कोई

मतलब नहीं। यहाँ उद्देश्य सिर्फ़ यह दिखाना है कि मुक्तिबोध के यहाँ गहरी सामाजिक चेतना वाला कथ्य पात्र के मनोजगत

की सूक्ष्म गतिकी के चित्रण में बाधक नहीं बनता, और इसका उलट भी सच है। बल्कि यह कहना

अधिक उचित होगा कि ये उनके लिए दो अलग-अलग चीज़ें हैं ही नहीं, जिनमें तालमेल बिठाने के लिए उन्हें

सचेत रूप से प्रयास करना पड़ रहा हो। उनकी कहानी-कला में यह द्वैत मिट जाता है।

द्वैत का मिटना आलोचना के लिए इस लिहाज से एक बुरी ख़बर या चुनौती है कि इसकी वजह

से तयशुदा वर्गीकरण की सहूलियत छिन जाती है। मुक्तिबोध प्रेमचंद परंपरा के

कहानीकार हैं या नहीं, इस

पर विचार करके देखिए, सहूलियत

छिनने का मतलब समझ में आ जाएगा।

मुक्तिबोध के यहाँ

सामाजिक स्थितियों के चित्रण का सहचर और साधन बनने वाला यह अन्तर्जगत बहुत

वैविध्यपूर्ण नहीं है। हम बार-बार दुहराये जानेवाले कुछ मनोभावों की पहचान कर सकते

हैं। अवसाद, ग्लानि और अपराध-बोध, निरुपायता की तड़प, आत्मसम्मान को बचाने की जद्दोजहद-- इन्हीं

के क्रमचय-संचय से उनके पात्रों का अन्तर्जगत बनता है। वे इन्हीं मनोभावों के

कथाकार हैं, और चूंकि इन मनोभावों का सन्दर्भ उनके यहाँ

अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, इसलिए

वे अन्यायपूर्ण व्यवस्था के कथाकार हैं। ‘पक्षी और दीमक’, ‘विपात्र’, ‘समझौता’, ‘विद्रूप’, ‘एक दाखि़ल-दफ़्तर सांझ’, ‘जलना’, ‘काठ का सपना’, ‘जंक्शन’, ‘अंधेरे में’, ‘नयी

जिंदगी’, ‘जिंदगी की क़तरन’, ‘क्लाड ईथरली’--इन सारी कहानियों को देखें तो कहीं

गहरे अवसाद के धूसर चित्र मिलेंगे, कहीं अपनी पारिवारिक-सामाजिक ज़िम्मेदारियों को न निभा पाने या

प्रकारांतर से व्यवस्थागत अन्याय का साधन बनने का अपराध-बोध मिलेगा, कहीं अपनी स्वतंत्रता को बेच खाने की

ग्लानि और निरुपायता का अहसास, तो कहीं स्वतंत्रता को बचाने की पीड़ा भरी जद्दोजहद।[i]

ऐसी ही मिलती-जुलती स्थितियां मुक्तिबोध की ज़्यादातर कहानियों में हैं, भले ही इन स्थितियों की परिस्थितियां

और तीव्रता, और कई बार प्रकृति भी, भिन्न हो। परिस्थितियों और तीव्रता पर

तो शायद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता प्रकृति की भिन्नता को एक उदाहरण से स्पष्ट कर देना उचित होगा।

व्यवस्थागत अन्याय का साधन बनने का अपराध-बोध ‘पक्षी और दीमक’ में भी है और ‘क्लाड ईथरली’ में भी, पर दोनों जगह इस बोध की प्रकृति के अन्त र को चिह्नित किया जा सकता

है। ‘पक्षी और दीमक’ में मुख्य पात्र (स्वयं वाचक) का

अपराध-बोध शुरू से ही बहुत साफ़ है। उसे पता है कि श्यामला के सामने वह जिन बातों

को छुपा जाता है, वे ‘अपने व्यक्तित्व का सुंदरतम चित्र

उपस्थित करने’ में बाधक हैं। अपनी सुविधाओं के लिए

किए गए समझौते को ले कर उसके ‘दिल के किसी कोने में कोई अंधियारा गटर एकदम फूट निकलता है। वह गटर

है आत्मालोचन, दुःख और ग्लानि का।’ अपने व्यक्तित्व-- ‘क़ीमती फ़ाउंटेनपेन जैसे

नीरव-शब्दांकनवादी व्यक्तित्व’--के विलोम के रूप में वह श्यामला को देखता है, जिसमें ‘बारीक बेइमानियों का सूफ़ियाना अंदाज़’ बिल्कुल नहीं है। विलोम व्यक्तित्व

वाली इस स्त्री की चाहत और खुद को उसके लिए काम्य बनाने की फ़िक्र में ही वह

अपने-आपको बदलने का संकल्प लेता है। ‘क्लाड ईथरली’ में

भी वाचक के अन्दर व्यवस्थागत अन्याय का साधन बनने का अपराध-बोध है, पर वह अवचेतन की परतों में दबा हुआ है

जिसे कहानी के अन्त में एक रूपक के

साधर्म्य के सहारे सामने आना है। हिरोशिमा पर एटम बम गिराने वाले विमान-चालक क्लाड

ईथरली की कहानी और उस कहानी को बताने वाले सी.आई.डी. के अधिकारी की विस्तृत

व्याख्या उस अहसास को चेतना की सतह पर ले आती है। यह किसी अपराध में सीधे-सीधे

शामिल होने की ग्लानि नहीं, समाज में व्याप्त ‘अन्याय का अनुभव करनेवाले किन्तु उसका विरोध न करने वाले लोगों के

अंतःकरण में ख्बसी,

व्यक्तिगत

पाप-भावना’ है। इस तरह सामाजिक दायित्व के स्तर पर

अपनी नकारात्मक भूमिका का अपराध-बोध दोनों कहानियों के केन्द्र में है, पर एक जगह वह स्पष्ट और प्रत्यक्ष है, दूसरी जगह धुंधला और परोक्ष। स्पष्ट और

प्रत्यक्ष वहाँ है जहाँ नकारात्मक भूमिका

सुपरिभाषित और ठोस है; कहानी

को इसी भूमिका से बाहर आने के संकल्प पर ख़त्म होना है। धुंधला और परोक्ष वहाँ है जहाँ नकारात्मक भूमिका अपेक्षाकृत अमूर्त है।

हिरोशिमा पर एटम बम गिराने वाले विमान-चालक क्लॉड ईथरली का अपराध-बोध निस्संदेह

किसी धुंधलके में नहीं है, पर

वह कहानी के भीतर की कहानी है। उस विमान-चालक के बहाने वाचक के अपराध-बोध का उभरना

और आधुनिक समाज के सचेत-जागरूक-संवेदनशील जन के अपराध-बोध के रूप में स्थापित होना

ही कहानी की पूरी प्रक्रिया है-- ‘‘इससे यह सिद्ध हुआ कि तुम-सरीखे सचेत, जागरूक, संवेदनशील जन क्लॉड ईथरली हैं’’। यहाँ सामाजिक दायित्व के स्तर पर

अपनी नकारात्मक भूमिका का ज्ञान हस्तामलकवत नहीं, व्याख्यासापेक्ष है। इसीलिए ‘पक्षी और दीमक’ जहाँ अपनी भूमिका और तत्संबंधी

अपराध-भावना से मुक्त होने के संकल्प पर ख़त्म होती है, वहीं ‘क्लॉड ईथरली’ उस भूमिका और तत्संबंधी अपराध-भावना की

पहचान पर--‘‘उसने मेरे दिल में ख़ंजर मार दिया। हां, यह सच था! बिल्कुल सच! अवचेतन के

अंधेरे तहख़ाने में पड़ी हुई आत्मा विद्रोह करती है। समस्त पापाचारों के लिए

अपने-आपको ज़िम्मेदार समझती है।’’

बहरहाल, इस तरह के अन्तरों के साथ ग्लानि, अपराध-बोध, अवसाद, निरुपायता और घुटन की

स्थितियां-मनःस्थितियां बार-बार मुक्तिबोध की कहानियों का विषय बनती हैं। इन्हीं

की अनुकूलता में उनका पूरा कहानी-संसार ख़ासा धूसर और मटमैला-सा है। वहाँ खिले और खुले दिन का प्रसन्न प्रकाश बमुश्किल मिलता

है। एक ख़ास तरह की प्रकाश-व्यवस्था, जिसमें वस्तुगत परिवेश से लेकर आत्मगत मनःस्थिति तक, सब कुछ बुझा-बुझा-सा जान पड़ता है, इस कहानी-संसार की पहचान है। जहाँ मनःस्थिति

में यह बुझा-बुझापन न हो, वहाँ

भी प्रकाश-व्यवस्था में सियाह छायाएं

बहुतायत से हैं। वातावरण को ले कर यह मुक्तिबोध की ख़ास पसंद है।

‘रात में तालाब के रुंधे, बुरे बासते पानी के विस्तार की गहराई

सियाह हो उठती है,

जिसकी

ऊपरी सतह पर बिजली की पीली रोशनी के

बल्बों के रेखाबद्ध निष्कंप प्रतिबिंब वर्तमान मानवी सभ्यता के सूखेपन और वीरानी

का ही इज़हार करते से प्रतीत होते हैं।’ (‘ज़िंदगी की कतरन’)

‘...मैंने तालाब के पूरे सियाह फैलाव को

देखा, उसकी अथाह काली गहराई पर एक पल नज़र

गड़ायी। सूनी सड़कों और गुमसुम बंगलों की ओर दृष्टि फेरी और फिर अंधेरे में

अर्ध-लुप्त किन्तु समीपस्थ मित्र की ओर निहारा।’ (‘ज़िंदगी की कतरन’)

‘मध्यवर्गीय समाज की सांवली गहराइयों की

रुंधी हवा की गंध से मैं इस तरह वाक़िफ़ हूँ जैसे मल्लाह समुंदर की नमकीन हवा से।’ (‘ज़िंदगी की कतरन’)

‘इतने में परछाईं-सा एक व्यक्ति न दिख

सकने वाली गैलरी में से आता हुआ दिखायी दिया।’ (‘ज़िंदगी की कतरन’)

‘स्टेशन पर बिजली की रोशनी थी, परंतु वह रात के अंधियाले को चीर न

सकती थी, और इसीलिए मानो रात अपने सघन रेशमी अंधियाले

से तंबूनुमा घर हो गयी थी जिसमें बिजली के दीये जलते हों।’ (‘अंधेरे में’)

‘सड़क के आधे भाग पर चांदनी बिछी थी और

आधा भाग चंद्र के तिरछे होने के कारण छायाच्छन्न होकर काला हो गया था। उसका कालापन

चांदनी से अधिक उठा हुआ मालूम होता था।’ (‘अंधेरे में’)

‘हल्का, धुंधला प्रकाश , जो बादलों से उतर न पाता था, बहुत ही निर्जीव-सा था। रात भर जलते

रहने का दम भरने वाले म्यूनिसिपैलिटी के कंदील की सूरत मरी हुई, बुझी हुई थी।’ (‘उपसंहार’)

‘रात भर की बरसात के कारण सुबह भी गीली, धुंधली और मैली थी। निर्जीव था उसका प्रकाश

।... वह अन्दर के कोठे में चला गया। वह एक अंधेरा कमरा था -

मानो एक बड़ा-सा संदूक हो।’ (‘उपसंहार’)

‘अंधेरी रात में सड़क पर बिजली के बल्ब

के नीचे दो छायाएं दीख रही थीं।’ (‘नयी जिंदगी’)

‘अंधेरे से भरा, धुंधला, संकरा प्रदीर्घ कॉरिडोर और पत्थर की

दीवारें।’ (‘समझौता’)

‘दूर, सिर्फ़ एक कमरा खुला है। भीतर से

कॉरिडोर में रोशनी का एक ख़याल फैला हुआ

है। रोशनी नहीं, क्योंकि कमरे पर एक हरा परदा है। पहुँचने

पर बाहर, धुंधले अंधेरे में एक आदमी बैठा हुआ

दिखायी देता है।’

(‘समझौता’)

‘बिल्ली जैसे दूध की आलमारी की तरफ़ नज़र

दौड़ाती है, उसी तरह मैंने बिजली के बटन के लिए

अंधेरे-भरी पत्थर की दीवार पर नज़र दौड़ायी। हां, वो वहीं है। बटन दबाया। रोशनी ने आंख

खोली। लेकिन प्रकाश नाराज़-नाराज़-सा, उकताया-उकताया-सा फैला।’ (‘समझौता’)

‘...ज्यों ही उसे ख़याल आया कि उसका पति

चाय बना रहा है, उसके मन में तेजाबी काला गटर बहने

लगा।... काले सल्फ्यूरिक एसिड की भयानक बू-बास वाला वह गटर उसके भीतर-भीतर बहता ही

गया...।’ (‘जलना’)

‘पिता बच्ची को लिये घर में प्रवेश करते

हैं, तो एक ठंडा, सूना, मटियाली बास-भरा अंधेरा प्रस्तुत होता

है, जिसके पिछवाड़े के अंतिम छोर में आसमान

की नीलाई का एक छोटा चौकोर टुकड़ा खड़ा हुआ है। वह दरवाज़ा है।’ (‘काठ का सपना’)

‘अंधेरा जड़ हो गया और छाती पर बैठ गया।’ (‘काठ का सपना’)

‘मैंने किवाड़ खोलते ही पाया कि वहाँ सचमुच

कोई नहीं था, केवल काला अंधेरा जो अन्दर के प्रकाश से

फट गया था।’ (‘विद्रूप’)

‘सामने अंधेरे में एक सिंधी की चाय की

दूकान पड़ती थी। उसके भीतर के कमरे में एकान्त था। उस एकान्त के लिए मैं तड़प उठा। एकान्त

मेरा रक्षक है। वह मुझे त्राण देता है और बहते हुए खून को अपने फावे से पोंछ देता

है। जगत मेरी इच्छा समझ गया। अंधेरे भरे एकान्त कमरे में जिसके ऊपर एक रोशनदान से धुंधला

प्रकाश आ रहा था। हम दोनों जाकर धप्-से

बैठ गये।’ (‘विपात्र’)

‘लगता था, हम किसी अंधेरी सुरंग में भटकते-भटकते

अब यहाँ पहुंच कर एक दीवार का सामना कर रहे थे, जिसके आगे रास्ता नहीं था।’ (‘विपात्र’)

‘धरड़-खरड़, खरड़-धरड़ मशीन चलती है, चलती है, उसमें स्याही लगी है, लेकिन काग़ज़ नहीं है, इसलिए कुछ नहीं छपता। पुस्तक नहीं, पर्चा नहीं, अख़बार नहीं। पर, पूरी मशीन रफ़्तार के साथ धरड़-धरड़, खरड़-खरड़ चलती रहती है, सूने, अंधेरे-अकेले में।... एक अजीब भयानक

काला-काला सांड़ पल-क्षण की हरी-हरी घास चरता जा रहा है। ख़याली धुंध में जीते रहने

की आदत बन गयी है।’

(‘विपात्र’)

काली-मटमैली

छायाओं वाली इस प्रकाश -व्यवस्था को अगर वातावरण के संबंध में मुक्तिबोध की ख़ास

पसंद न कहना चाहें-- ‘पसंद’ शब्द के ‘प्रियता’वाले आशय को देखते हुए--तो एक तरह की

मनोग्रस्ति कह सकते हैं। यह मनोग्रस्ति उनके पूरे कहानी-संसार को अवसाद और घुटन का

एक विराट बिंब बना देती है।

यह बिंब शायद

बहुत विकर्षक होता और उसमें कोई सकारात्मक ऊर्जा नज़र न आती अगर उसकी पृष्ठभूमि में

मौजूदा व्यवस्था की आलोचना और अपना जमीर, अपनी स्वतंत्रता, अपना आत्मसम्मान बचाये रखने का संघर्ष न होता। मुक्तिबोध की कोई

कहानी इस आलोचना से वंचित नहीं है। जहाँ ऐसा लगता है कि वे सिर्फ़ अभावग्रस्त

निम्नमध्यवर्गीय जीवन के अवसाद को अपना विषय बना रहे हैं, वहाँ भी व्यवस्था की आलोचना का यह पक्ष एक लगभग

निराकार उपस्थिति की तरह कहानी में मौजूद रहता है। ‘काठ का सपना’ अभावग्रस्त जीवन के अवसाद में डूबी हुई

एक छोटी-सी कहानी है जिसमें मुक्तिबोध की दूसरी कहानियों की तरह मौक़ा मिलते ही विश्लेषण

की दिशा में निकल भागने का लोभ बिल्कुल नहीं है; इसके बावजूद कहानी में यह व्यंजना

व्याप्त है कि अभावों की पृष्ठभूमि वह अन्यायपूर्ण व्यवस्था है जिससे व्यक्तिगत

स्तर पर पार नहीं पाया जा सकता और जहाँ सफल-संपन्न जीवन ऐसी शर्तों पर ही संभव है जो एक

अच्छे-सच्चे इंसान के लिए अस्वीकार्य हैं। बच्ची को सुलाने के बाद पुरुष और स्त्री

जब अपने ‘तथाकथित बिस्तरों पर’ लेट जाते हैं, उस समय का यह हिस्सा देखें:

‘अंधेरा जड़ हो गया और छाती पर बैठ गया।

नहीं, उसे हटाना पड़ेगा ही-- सरोज के पिता सोच

रहे हैं। और उनकी आंखें बग़ल में पड़े हुए बिस्तर की ओर गयीं।

वहाँ भी एक हलचल है। वहाँ भी बेचैनी है। लेकिन कैसी?

...लेकिन उन

दोनों में न स्वीकार है, न

अस्वीकार! सिर्फ़ एक संदेह है, ये संदेह साधार है कि इस निष्क्रियता में एक अलगाव है--एक भीतरी

अलगाव है। अलगाव में विरोध है, विरोध में आलोचना है, आलोचना में करुणा है। आलोचना पूर्णतः स्वीकारणीय है, क्योंकि उसका संकेत कर्तव्य-कर्म की ओर

है, जिसे इस पुरुष ने कभी पूरा नहीं किया।

वह पूरा नहीं कर सकता।

कर्तव्य-कर्म को

पूरा करना केवल उसके संकल्प द्वारा ही नहीं हो सकता। उसके लिए और भी कुछ चाहिए।

फिर भी, वह पुरुष मन-ही-मन यह वचन देता है, यह प्रतिज्ञा करता है कि कल ज़रूर वह

कुछ-न-कुछ करेगा, विजयी हो कर लौटेगा।’

इसी तरह शुरुआत

का वह हिस्सा जहाँ पुरुष बाहर से आता है और अपनी बेटी को इंतज़ार करता हुआ पाता है:

‘नन्हीं बालिका सरोज का पीला चेहरा, तन में फटा हुआ सिर्फ़ एक फ्राक और

उसके दुबले हाथ उन्हें बालिका के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिलाते हैं; ऐसे कर्तव्य की जिसे वे पूरा नहीं कर

सके, कर भी नहीं सकेंगे, नहीं कर सकते थे। अपनी अक्षमता के बोध

से वे चिढ़ जाते हैं।’

‘काठ का सपना’ व्यवस्था में मूलबद्ध अन्याय को

सीधे-सीधे अभिधा में नहीं कहती, पर उसकी ध्वनि पूरी कहानी में गूंजती है। यह अपने प्रिय विषय के साथ

मुक्तिबोध के बरताव का एक छोर है। इससे ठीक उलट छोर पर है ‘विपात्र’, और मुक्तिबोध की ज़्यादातर कहानियां इन

दो छोरों के बीच है। ‘विपात्र’ में उनके इस प्रिय विषय की सबसे मुखर, यहाँ तक कि लगभग वाचाल, उपस्थिति देखने को मिलती है। प्रथम

पुरुष वाचक और उसका पढ़ाकू मित्र जगत एक अकादमिक संस्थान में काम करते हैं जहाँ ‘विज्ञान वालों को यह मालूम नहीं था कि

हाल ही में कौन-कौन महत्वपूर्ण आविष्कार हो रहे हैं, और हिंदी वालों को यह ज्ञात नहीं था कि आजकल इस

क्षेत्र में क्या चल रहा है।’ इस संस्थान में सबसे बड़ी योग्यता है, संस्थान के निदेशक का दरबारी होना।

वाचक और उसका मित्र इस माहौल से घृणा करते हैं, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है। जगत तो

फिर भी अपना कोई उपाय निकाल सकता है, पर अपेक्षाकृत बड़ी उम्र में नौकरी पाने वाला, लंबे-चौड़े परिवार का भरण-पोषण करने वाला

वाचक बिल्कुल निरुपाय है और चापलूसी, अयोग्यता, मध्यवर्गीय

स्वार्थपरता के इस दमघोंटू माहौल में किसी तरह अपने दिन काट रहा है। चूंकि लंबी

कहानी/उपन्यासिका का अधिकांश, वाचक,

जगत

और कुछ दूसरे सहकर्मियों के वार्तालाप के रूप में ही बुना गया है, इसलिए उक्त स्थितियों को लेकर सीधी

टिप्पणियां बहुतायत से हैं, जिनमें पूँजीवादी तंत्र के भीतर व्यक्ति-स्वातंत्र्य के छद्म पर, वर्गीय तनावों और वर्ग-च्युत होने के

मध्यवर्गीय भय पर,

आदमी-आदमी

के बीच फ़ासलों और ‘भेदों के दलदल’ पर खुल कर विचार किया गया है। मुक्तिबोध

इस लंबी कहानी/उपन्यासिका में मानो अपने कहानी-संसार की मार्गदर्शिका तैयार कर रहे

हैं। यहाँ बहसों में पिरोये गये लंबे चिन्तनपरक अंश वह

पूरा वैचारिक आधार मुहैया करा देते हैं जिन पर मुक्तिबोध के कहानी-संसार का बड़ा

हिस्सा टिका है। इस वैचारिक आधार को संवादात्मक ‘विचार’ के रूप में ही यथासंभव मुकम्मल ढंग से

रख दिया जाए, संभवतः इसी चिन्ता के तहत मुक्तिबोध ने

एक अलग ड्राफ़्ट भी तैयार किया जिसमें कार्य-व्यापार और भी कम हो गये हैं तथा

वैचारिक आदान-प्रदान ने और लंबी जगह घेर ली है। मुक्तिबोध को मानो यह लोभ था कि व्यवस्था

के भीतर ‘मिसफ़िट’ ठहरनेवाले इन लोगों के संवादों को

व्यवस्था की सबसे सारगर्भित और संपूर्ण आलोचना का माध्यम बनाया जा सकता है। ‘विपात्र’ के दोनों हिस्सों-- या नेमि जी के

शब्दों में, इस लंबी कथा के दोनों अलग प्रारूपों--को पढ़ते

हुए लगता है कि मुक्तिबोध इस मौक़े को हाथ से जाने नहीं देना चाहते, इसीलिए वैचारिक आदान-प्रदान वाला

कथात्मक ढांचा अगले प्रारूप में और भी इकहरा हो जाता है।

यही उपयुक्त

अवसर है कि हम मुक्तिबोध की कहानी-कला की दुर्लंघ्य सीमाओं पर बात शुरू करें। पीछे

कहा गया था कि मुक्तिबोध ‘स्वभावतः’ कहानीकार नहीं हैं। असल में, वे बुनियादी तौर पर विचारक हैं, और हालांकि विचारक होने का अर्थ

अनिवार्यतः कथाकार न होना नहीं है, पर मुक्तिबोध के यहाँ उनका

विचारक उनके कथाकार के साथ रचनात्मक सहअस्तित्व बना पाने में प्रायः विफल रहा है।[ii] उनकी बहुत कम कहानियां ऐसी हैं जिन्हें पढ़ कर

लगता है कि इन्हें कहानी ही होना था। उन बहुत कम कहानियों में ‘पक्षी और दीमक’ या ‘काठ का सपना’ को शामिल किया जा सकता है। बहुतेरी

कहानियां ऐसी हैं जो अपने कहानी होने की अनिवार्यता का बोध नहीं करा पातीं। मसलन, ‘क्लॉड ईथरली’ जैसी चर्चित कहानी में सारा

कार्य-व्यापार एक ग़ैर-ज़रूरी इंतज़ाम की तरह जान पड़ता है। कहानी में जिस तरह से आज

की यानी आधुनिक सभ्यता की निगाह में पागलपन का मतलब समझाया गया है, अमरीकी संस्कृति और आत्मा के संकट का

हमारी संस्कृति और आत्मा का संकट बन जाने के रुझान की व्याख्या की गयी है, हिरोशिमा पर ऐटम बम गिरानेवाले

विमान-चालक के अपराध-बोध को आधुनिक समाज के सचेत-संवेदनशील जनों के व्यापक अपराध-बोध का रूपक बनाने की कोशिश

की गई है--वह सब अपनी पद्धति में पूरी तरह निबंधात्मक है। जिन संवादों का सहारा

लेकर ये व्याख्याएं सामने आई हैं या रूपक निर्मित किये गये हैं, उन्हें अलग निकाल कर निबंध की शक्ल दे

दें, लेखक के अभिप्रेत का कुछ नहीं बिगड़ेगा।

कहानी की पूरी जान उसके भीतर आसन जमा कर बैठे निबंध में है, उन कथा-स्थितियों में नहीं जिनके बहाने

यह निबंध लिखा जा रहा है। यह निबंध कमाल का है, इसमें क्या शक, पर वह जिन पात्रों और परिस्थितियों के

बीच संवाद के रूप में अपनी जगह बनाता है, वे अपने होने की कोई अनिवार्यता, यहाँ तक कि ढीला-ढाला औचित्य भी, सिद्ध नहीं कर पाते। आप सोचिए कि क्या ‘कफ़न’ को बुधिया की मौत और चंदे की रक़म से की

गई घीसू-माधो की मौज-मस्ती से अलग करके सोच सकते हैं, भले ही बाप-बेटों का मधुशाला-संवाद हम

याद रखें चाहे न रखें? ऐसा

ही सभी महत्वपूर्ण कहानियों के साथ होता है, यहाँ तक कि महत्वहीन कहानियों के साथ भी, अगर वे सचमुच कहानी हैं। उनका भू्रण ही

ऐसे कार्यव्यापार के रूप में निर्मित होता है जिसका विमर्श आयातित या आरोपित नहीं

होता, स्वयं उसका अन्तरंग होता है। पर ‘क्लॉड ईथरली’ जैसी कहानी एक जटिल चिन्तन -सूत्र के

लिए जुगाड़े गए कार्यव्यापार का उदाहरण है। जुगाड़ यह न होता, कुछ और होता, तब भी कोई फ़र्क़ नहीं पड़ना था। ऐसे में

कहानी कहने की ज़रूरत क्या है? सीधे विचार करने वाली विधा--मसलन, डायरी या निबंध--क्या उसका सबसे

स्वाभाविक आश्रय न होती?

यही स्थिति

कमोबेश ‘विपात्र’ की है। यहाँ पात्र और परिस्थितियां

ग़ैर-ज़रूरी नहीं हैं,

पर

इतनी क्षीण हैं कि संवादों के स्तर पर चलने वाला अनवरत विमर्श एक तरह की स्वतंत्र

सत्ता अर्जित कर लेता है, ख़ास

तौर से दूसरे प्रारूप में। अपने समय और उसके भीतर के सामाजिक संबंधों, वर्गीय तनावों और ताक़त की संरचनाओं पर

इन विचारों की गहराई से कोई इंकार नहीं। वाचक के आत्मालाप या उसकी और जगत की

बातचीत से असंख्य उद्धरणीय अंश इस गहराई को दिखाने के लिए प्रस्तुत किये जा सकते

हैं।[iii]

पर बात फिर वही है,

कि

इसकी रचना के पीछे कथाकार वाली कल्पनाशीलता अनुपस्थित है। एक सधा हुआ विचारक मानो

भटक कर इधर आ गया हो, किसी

रचनात्मक दबाव के कारण उतना नहीं जितना कि विचारों के निबंधन के लिए एक अलग फ़ॉर्म

आज़माने के लोभ में।

कथाकार वाली

कल्पनाशीलता का यह अभाव मुक्तिबोध के कहानी-संसार में अपूर्ण रचनाओं की बड़ी संख्या, और पूर्ण कही जाने वाली कहानियों में

भी अधूरेपन की प्रतीति, का

कारण है। ऐसा जान पड़ता है कि उनकी ज़्यादातर कहानियों का भू्रण चिन्तन सूत्रों से

निर्मित हुआ है, कथा-स्थितियों की कौंध से नहीं।

कथा-स्थितियों की कौंध में जिस तरह आदि-अन्त, धुंधली शक्ल में ही सही, मौजूद रहते हैं और लिखे जाने के क्रम में एक व्यवस्था अर्जित करते

हैं, वैसा मुक्तिबोध के यहाँ नहीं होता।

इसीलिए कहानियां शुरू होने के बाद या तो पूरी नहीं होतीं, या फिर कहानीकार की ओर से पूरेपन का

प्रमाण पत्र पाकर भी--कुछ उदाहरणों को छोड़ दें तो-- समापन का संतोष नहीं दे पातीं, जैसा कि बिल्कुल अलग-अलग मिज़ाज वाले

कहानीकारों के यहाँ मिल जाता है, चाहे वे बाक़ायदा घटना को केन्द्र में रखने वाले प्रेमचंद हों या

घटनाविहीनता के उस्ताद, निर्मल

वर्मा।

टिप्पणियां

[i] . ‘पक्षी और दीमक’ का

प्रथम पुरुष वाचक एक नेता का विश्वासपात्र बन कर साधन-संपन्न जीवन जी रहा है और

अपने को उस जी-चटोर पक्षी के समान महसूस करता है जिसने दीमकों को हासिल करने के

बदले दीमक बेचने वाले को अपने पंख दे दिये। ‘विपात्र’ का

प्रथम पुरुष वाचक और उसका पढ़ाकू मित्र,

दोनों जिस संस्थान में काम करते हैं, उसके

सर्वेसर्वा के दरबार में बैठने की मजबूरी से त्रस्त हैं, लेकिन

वहाँ से छुटकारा पाने की कोई सूरत उन्हें नज़र नहीं आती। वाचक को लगता है, ‘सच

है कि हम श्रम बेच कर पैसा कमाते हैं। लेकिन श्रम के साथ-ही-साथ हम न केवल श्रम के

घंटों में, बल्कि उसके बाहर भी अपना-अपना

संघर्ष-स्वातंत्र्य, विचार-स्वातंत्र्य और लिखित

अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य भी बेच देते हैं। और यदि हम इस स्वतंत्रता का प्रयोग करने लगते

हैं तो पेट पर लात मार दी जाती है। यह यथार्थ है। इस यथार्थ के नियमों को ध्यान

में रखकर ही पेट पाला जा सकता है, अपना और बाल-बच्चों का।’ वह

अपने एक सहकर्मी की टिप्पणी से खुद को एबी लॉर्ड जैसा महसूस करता है जिसने संत बने

रहने के लिए अपनी जननेन्द्रिय को चाकू से काट दिया था। ‘काठ

का सपना’ में अभावग्रस्त परिवार का भयंकर अवसाद है। ‘विद्रूप’ का

सर्वटे बड़ी मुश्किल से जीवन जीने लायक चीज़ें जुटा पाता है, पर

खुद को दयनीय नहीं बनने देना चाहता,

अपना आत्मगौरव बचाये रखने का हर जतन

करता है, लेकिन वाचक की राय में, ‘वह

जिसे आत्मगौरव समझता है, यदि उसकी रक्षा करता तो अपने परिवार का पालन-पोषण

उसके लिए असंभव हो जाता। वह कई बार अपने को वेश्या कह चुका है।’ ‘जलना’ के

चुन्नीलाल के लिए अपनी मास्टरी की तनख़्वाह से परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी कर पाना

मुमकिन नहीं होता, वह भयंकर ग्लानि के बोध से ग्रस्त है, पर

अपने बच्चों को दुनियादार बनाने के बजाय पढ़ा-लिखा क्रांतिकारी बनाने की बात सोचता

है। ऐेसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं।

[ii] . विचारक और कथाकार कोई आत्यंतिक रूप से भिन्न

श्रेणियां नहीं हैं, पर इतना अंतर तो है ही कि जहां सामान्यीकरण और

अमूर्तन विचारक की विशेषता होती है,

वहीं विशिष्ट और मूर्त को बरतना कथाकार

की। सामान्यीकरण और अमूर्तन शुद्ध रूप से भाषा के भीतर होता है। चूंकि अवधारणाओं

और तर्कों का अस्तित्व भाषा में ही संभव है, इसलिए भाषा के द्वारा हम विचार को

व्यक्त नहीं करते, विचार करते हैं। दूसरी ओर, कथाकार

चरित्रों और कथास्थितियों को भाषा के द्वारा व्यक्त करता है जिसका मतलब यह है कि, जिस

भी हद तक और जिस भी रूप में सही, वे चरित्र और स्थितियां भाषा में घटित होने के

पहले से मौजूद रही हैं। इसीलिए चरित्रों और कथा-स्थितियों को दिखाया जा सकता है।

विचार को दिखाया नहीं जा सकता। ज्यों ही हम उसे दिखाने की कोई सूरत निकालते हैं, वह

विचार नहीं रह जाता।

कथाकार और विचारक के इस अंतर को चिह्नित करने

का मतलब यह नहीं कि ये इतनी ही विशुद्ध श्रेणियों के रूप में व्यवहार में भी पाये

जाते हैं। असल में तो विशुद्ध श्रेणियां स्वयं में ‘विचार’ मात्र

हैं, व्यवहार में हमारा सामना सिर्फ़ मिलावट से हो

सकता है। पर मिलावट में किसका रंग ज़्यादा गहरा है, इससे

रचनाकार के विधागत चयन का औचित्य प्रमाणित होता है। और इस पैमाने पर हम कह सकते

हैं कि कथात्मक विधाओं में विशिष्ट और मूर्त के साथ अधिक गहरा विनियोजन/एनगेजमेंट

होना चाहिए। मामला ये नहीं है कि आपने कथा का वायदा किया है, इसलिए

अब वायदा निभाने के वास्ते आपको सामान्य और अमूर्त का रंग हल्का रखना ही होगा।

मामला ये है कि विशिष्ट और मूर्त के साथ यह विनियोजन सत्य या यथार्थ को आयत्त करने

की कथा की अपनी पद्धति है जिसका अवमूल्यन नहीं किया जाना चाहिए। यह पद्धति एक स्तर

पर अधिक संष्लिष्ट है, इतनी कि विचार-सूत्र के रूप में हम जब भी उसका

निचोड़ निकालने की कोशिश करते हैं, किसी डिग्री तक घटाववाद के शिकार होने से बच

नहीं पाते। महान रचनाओं के पाठ और पुनर्पाठ का सिलसिला, इसीलिए, कभी

थमता नहीं। वे अधिक संष्लिष्ट होने के कारण मुक्तमुखी होती हैं। उनमें हमेशा कई

तरीक़ों से पढ़े और समझे जाने की संभावना निहित होती है।

[iii] . ‘विपात्र’ के

कई हिस्से बहुत गहन वैचारिक निबंधों के रूप में अलग किये जा सकते हैं, पाठ्यक्रमों

में पढ़ने-पढ़ाने के ख़याल से भी। वैचारिक वैभव से संपन्न ऐसे गद्य के नमूने हिंदी

में विरल हैं। कुछ उद्धरण मिसाल के तौर पर देख सकते हैं-

‘यह एक मानी हुई बात है कि कोई भी

व्यक्ति चाहे जितना भी आत्मालोचन कर सकने का सामर्थ्य रखता हो, वह

अपने ‘स्व’

द्वारा ‘निज’ का

परिष्कार और विकास नहीं कर सकता। मुक्ति कभी अकेले की नहीं हो सकती। मुक्ति अकेले

में अकेले को नहीं मिलती।’

‘दरमियानी फ़ासले ग़लत हैं--चाहे वे

अक्षांश वाले हों, चाहे देशान्तर वाले। लेकिन अक्षांश वाले फ़ासले

सबसे ख़तरनाक हैं, क्योंकि इस प्रकार की दूरी ऊंच-नीच की भावना से

बनती है। ऊंची नसैनी की सर्वोच्च सीढ़ी पर चढ़ा हुआ व्यक्ति जब उसी निसैनी की निचली

सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति को अपने से नीचा और हीन समझने लगता है, तब

निसैनी पर ही हाथापाई की नौबत आ जाती है। यदि ऐसी हाथापाई हुई तो दोनों को चोट लगती

है। इससे तो अच्छा है कि ऊंच-नीच पैदा करने वाली ख़तरनाक निसैनी टूट जाए!’

‘व्यक्तिबद्ध वेदना और व्यक्तिबद्ध

वासना--साहित्य के अनेक उद्गम स्रोतों में से स्वयं दो हैं। मज़ेदार बात यह है कि

इन दो स्रोतों ने साहित्य में जो उपमाएं और प्रतीक प्रदान किए हैं, उनमें

भावों का औदार्य न सही तो भावों की तीव्रता बहुत अधिक होती है। काव्यकला द्वारा

ऐसे कलाकार अपनी व्यक्तिबद्ध वेदना या व्यक्तिबद्ध वासना का उदात्तीकरण और आदर्शीकरण

भले ही कर लें, उनके व्यक्ति-चरित्र की मूल-ग्रंथि तो बनी ही

रहती है। दूसरे शब्दों में, कला तथा साहित्य में प्रकट जो सौंदर्य है वह इस

बात का विश्वसनीय प्रमाण नहीं हो सकता कि उस सौंदर्य के सृजनकर्ता का वास्तविक निज

चरित्र उदार, उदात्त और उच्च है। असल में हमारे वाक्-सिद्ध

साहित्यिक अपने-आपको बहुत ‘प्रकट’ करते हैं, इस

तरह अपने-आपको खूब छिपाते हैं। हमारा आत्मप्रकटीकरण बहुत कुछ अंशों में

वस्त्र-परिधान है, वास्तविक आत्मोद्घाटन नहीं। हमारी उच्चानुभूति

के तथाकथित क्षण सुंदर क्षौम वस्त्रों द्वारा आत्म-प्रच्छादन हैं।’

‘जिस समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता

ख़रीदी और बेची जा सकती है, उस समाज में ख़रीदने और बेचने की स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत

स्वतंत्रता नहीं। इसलिए पश्चिमी देश उन देशों को भी स्वतंत्र (फ्ऱी) कहते हैं

जहां पूरी तरह सैनिक तानाशाही है। वे ऐसा क्यों कहते हैं? वे

ऐसा इसलिए कहते हैं कि उन देशों में ख़रीदने और ख़रीदे जाने, बेचने

और बेचे जाने की, यानी कि मुनाफ़ा कमाने की, व्यापार

की, निजी पूंजी से आदमी को गुलाम बनाने की, स्वतंत्रता

है।’’

|

| संजीव कुमार |

सम्पर्क-

सी-35, विदिशा अपार्टमेंट्स,

79, इंद्रप्रस्थ विस्तार,

दिल्ली-110092

मो. 9818577833(आलोचना से साभार)

(मुक्तिबोध के सभी चित्र गूगल के सौजन्य से)

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें